100万アクセスを超えました。ありがとうございました。このところ、急激にアクセスが増えていました。

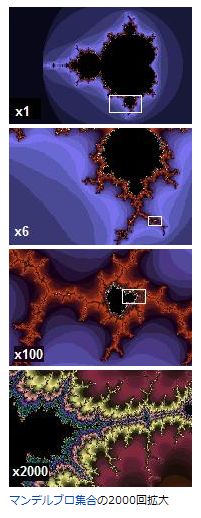

放射能汚染の広がりが止まらない。肉牛の汚染は全国に広がり、秋に収穫される米の汚染も心配されている。放射能は同心円状に広がるわけではない。人間が決めた県境も半径20キロの避難地域も無視して広がる。大気の拡散はカオス的であり、マンデルブロ集合に代表されるフラクタルである。フラクタルでは部分を拡大した図形が、もとの全体とほぼ同じ形状をしている。

放射能の拡散も複雑系であるから、汚染の程度が同心円状で均一になっているのではない。福島県内で汚染がまだら模様を形成し、その一部である福島市内でも場所によって違い、まだら模様を作る。市内の学校の校庭でも高いところと低いところが生じる。チェルノブイリの例では、ベンチの中央だけがセシウム137で危険なほど汚染されていたという例がある。ホットスポットとはそうした現象である。一定の汚染度の範囲により大きな汚染部が含まれているのである。

牛の体内に取り込まれた放射性物質も、牛の部分によって汚染度が違ってくるのは当然である。

宮城県は28日、1頭の牛の肉で、部位によって国の暫定規制値(1キロ当たり500ベクレル)を超えたり、下回る検査結果が出たことを明らかにした。

この牛は仙台市内で6月21日に解体され、肩肉(二十数キロ)が流通した横浜市が検査した結果、規制値未満の380ベクレルだった。ところが、もも肉(37・7キロ)の流通先の北海道が肉を調べたところ、530ベクレルを示した。

宮城県から6月1日、東京都内に出荷された、別の牛の肉では同じ部位で検査値の食い違いがあった。都内の食肉卸業者が、この牛の肩肉(12.9キロ)を自主検査し、1150ベクレルを検出。しかし川崎市が、この肩肉の残りを調べたところ、618ベクレルだった。

この結果を聞いた厚生労働省の幹部は、「セシウムは筋肉に均等に蓄積されると言われている」と、他人事のように答えている。しかし、故高木仁三郎さんの『食卓にあがった放射能

児玉龍彦・東京大学アイソトープ総合センター長の衆議院での証言が話題になっているが、「チェルノブイリ原発事故から甲状腺癌の発症を学ぶ」という論文にはこう書かれている。

“エビデンス”という言葉が臨床研究で用いられる。だがチェルノブイリ原発事故が甲状腺癌を増加させるというコンセンサスをつくるのに 20 年かかった歴史は忘れてはいけない。<そこからの教訓は>

第一は、安易な“エビデンス”論への疑問である。アメリカ型の多数例を集めるメガスタディを行ってもエビデンスとはならず、その地域における疾患の全体を長年をかけて網羅的に把握することのみがコンセンサスを得るエビデンス発見法であったことである。

第二は、ある原因での疾患の発症は特定の時間経過でのみあらわれ、すぐ消えていくため、注意深い観察が必要である。我々の想像を上回る長い時間の経過が関わり、対策の求められているその瞬間には「エビデンスはない」ということがしばしば起こる事である。

逆システム学の見方でいえば、 「統計より症例報告」という法則が重要である。多数例の軽微な変化より、極端なしかし端的な特徴をもつ少数例を現場でつかむことが、同時代の患者のために役立つ情報をもたらす可能性が強い。エビデンスがないということは、証明不能を語るだけで、因果関係の否定ではない。エビデンスを確立するには多数例の長い時間が必要であるため、短期においてはある地域に従来みられない特殊な患者が現れた時に即時に対応することが重要である、例えばベラルーシに 1991 年、肺転移を伴う小児の甲状腺乳頭癌が次から次とみられた。これらの患者から次第に RET プロトオンコジーンの変異が見つかったということが、実はチェルノブイリ事故と甲状腺癌をつなぐ“同時性”をもったエビデンスであり、甲状腺発癌のダイナミズムを教えてくれるサインだったのである。

性質が特徴的である小児の甲状腺癌といっても、ウシとヒトの 2 段階の生物学的濃縮と、2 段階の遺伝子変化を経て発症までには長い時間がかかっている。こうした場合に、数万人集めて検診を行っても、なかなか因果関係を証明できない。エビデンスが得られるのは 20 年経って全経過を観測できてからである。これでは患者の役には立たない。それでは、病気が実際に起こっている段階で、医療従事者はどのように健康被害を発見したらいいのか。 ここで、 普通で起こりない 「肺転移を伴った甲状腺癌が小児に次から次とみられた」という極端な、いわば終末形の変化を実感することが極めて重要になってくる。軽微な変化を多数みるのでなく、極端な現象に注意する、ということが警報としてもっとも大事であろう。

もっとも早く変化の意味を知るには、極端な状態をみるとよい、という複雑系の問題の解き方と極めて類似している。 エントロピーという概念は、10℃から 90℃の水の変化をいくらみても分からないが、氷が水になるときの融解熱や、水が蒸発するときの気化熱から簡単に類推することができる。いわば気化熱にあたるのが、子供の肺転移を伴った甲状腺乳頭癌の増加であり、その分子機構として RET 遺伝子変異の増加が放射線障害を示唆することに気づくことが重要である。

氷が水に、水が蒸気になるときとは、臨界状態にあるときです。極端な状態を観察することが重要とは、臨界状態を見なさいと言うこと。がんなら、エビデンスのごくわずかの違いを云々するのではなく、奇跡的治癒とか驚異的回復と言われている現象を良く研究するべきだとなる。

さらに、児玉さんの「チェルノブイリ膀胱炎-長期のセシウム137低線量被曝の危険性」では次のように述べている。

すでに福島、二本松、相馬、いわき各市の女性からは母乳に 2~13 ベクレル/kg のセシウム137 が検出されることが厚労省研究班の調査で報告されている。この濃度は、福島博士らのチェルノブイリの住民の尿中のセシウム 137 にほぼ匹敵する。福島博士の報告では、表 1 のように、6ベクレル/L とほぼ同じレベルである。

そうすると、これまでの「ただちに健康に危険はない」というレベルではなく、すでに膀胱癌などのリスクの増加する可能性のある段階になっている、ということである。そもそも、母乳にセシウム 137 が検出されることが異常だと思わなくなっている行政当局、研究者の判断に猛省を促したい。

チェルノブイリの発がんに関するWHOの公式見解も、証明できないと言っているのであり、因果関係を否定しているわけではないのである。しかし、中川恵一らは「甲状腺がん以外の癌は生じていない」と、言い続けている。特異的な事象・症例から将来を予測し、市民の健康に役立てることが真の”科学的態度”であるが、彼らにはそのような考えは思い浮かばないようだ。それどころか「怖がりすぎても健康被害」と、「野菜不足によるがん死亡のリスクは100ミリシーベルトに相当する。塩分の取りすぎは約200ミリシーベルト、運動不足や肥満は400ミリシーベルト程度の被ばくと同じリスクだ。喫煙や毎日3合以上の飲酒はがんで死亡するリスクが約2倍になり、2千ミリシーベルトの被ばくに等しい」など、比較が適当でないものを比較して、心配する方が悪いとまで言う始末である。ICRP勧告しか知らず、内部被ばくを過小評価している中川氏ならではの説明である。

チェルノブイリ原発の事故でも「体の具合が悪くなるのは、放射能を怖れすぎてのストレスからくるものだ」という専門家が多くいた。さしずめ日本では、山下俊一と中川恵一がその先導役を果たしているようだ。しかし、こうした論理には次のような問題点がある。

- ストレスを起こすような原発事故を起こした責任はどこにあるのかという問いを、彼らは決して発することがない。

- 現に8万人の住民が、避難民という名の「難民」生活をしているのであり、ストレスが生じるのはあたりまえである。

- ストレスにより活性酸素が生成され、それが身体的障害に繋がることがある、と医学・生物学は証明している。

- 放射能には発達中の脳に精神的・神経的障害を引き起こす作用がある。

- 原爆ぶらぶら病と言われたように、現に身体的障害が生じて、それが精神的ストレスになることがある。がん患者にはうつ病が多いのである。

複雑系においては、原因と結果が複雑に絡み合い、一対一に対応しない。線形ではないのである。心配のしすぎ、ストレスが病気を進行させることはあるから、言っていることには一面の真理はある。心ががんに及ぼす影響も非常に大きい。だからといって、がんになるのは心の有り様が悪いからという、一元論は成り立たないのと同じである。

チッソの廃液以外に考えられないという住民の直感に対して、原因物質が特定できないからとの理由で、水俣病の原因が有機水銀だと確定するまでに長い年月が必要であった。科学的には「原因不明」で「証明が不十分」であっても、泥や患者の体内からは有機水銀は検出されていたにもかかわらずである。福島原発事故由来の放射能による病気に対して、イタイイタイ病、四日市喘息などの公害病の轍を踏まないようにと願っている。