どうすれば、がんが自然治癒するのか?

がん患者にとって、一番の望みは「治りたい」でしょう。初期のがんだと言われても、やはり不安。再発や転移した患者は症状を緩和したいし、がんと長く共存したい、あわよくば治りたい、と誰しも思います。

そして、がんが”奇跡的に治った”との話しを聴けば、自分だけにでも良いから”奇跡”が起きて欲しいと願います。それで怪しげな代替療法に騙されることにもなるのです。しかし、自然寛解あるいは奇跡的な自然治癒例は確かに存在します。それはどういうことなのか、どうすればそのような例になることができるのでしょうか。

エピジェネティクスとがん

近年、生物学あるいは遺伝学の分野で「エピジェネティクス」が話題になっています。

エピジェネティクスとは何か?は、こちらの投稿『心と免疫細胞、エピジェネティクスの関係』でも紹介していますが、「DNA塩基配列の変化を伴わない細胞分裂後も継承される遺伝子発現あるいは細胞表現型の変化を研究する学問領域」です。

遺伝子の実態はDNA(デオキシリボ核酸)で、ワトソンとクリックが発見したように二重らせんの構造をしています。しかしDNAは二重らせんのままむき出しになっているのではなく、そのまわりに多様な有機分子を結合しています。いわば腕をワイシャツの袖で覆っているようなものです。DNAは衣服をまとい装飾品で飾りたてているのです。 この有機分子が、遺伝子を活性化(タンパク質を作る指令を出す)させたり不活性化させたりするのです。遺伝子は自分自身を活性化させることはできません。どういうタイミングでどの遺伝子を活性化させるかは、細胞核の外からの情報として与えられます。しかもこれらの有機分子は長時間同じ遺伝子にくっついていて、場合によっては子孫にまでその状態が引き継がれるのです。

「エピジェネティクス」とは、遺伝子の働きを調整するこれらの分子が、どのようにして遺伝子をコントロールしているのかを研究する学問分野で、21世紀のこの十年間で急速に発展している分野です。特にがんに関するエピジェネティクスはよく研究されています。がん細胞内では多くの遺伝子がメチル基を失って「脱メチル化」していることが知られています。これによって遺伝子活動の異常が生じます。細胞増殖を抑制できなくなるのです。がんは遺伝子の突然変異によっても生じますが、多くが遺伝子の脱メチル化なのです。突然変異は元には戻せませんが、脱メチル化は、エピジェネティックなものなので元に戻すことができるのです。この点に将来への大きな希望があります。

がんと微小環境

がん細胞はまわりの細胞の遺伝子を操作して、自分に都合のよいような環境を作り上げていきます。酸素が足りなければ新しい血管を作るように周囲の細胞を変えてしまいます。

多段階発がん説をはじめとする現状の「細胞のがん化」理論には多くの説明できない謎が存在し、いまだにがん化の原因は明確になっていません。

エピジェネティクスの立場からは、がんは、広範囲に及ぶメチル化の減少を始めとする、システムのエピジェネティックな崩壊によって発生すると説明することができます。

広範囲に及ぶメチル化の減少は、がんに先行する良性腫瘍も含め、がん遺伝子の変異が起きる前によく観察されます。メチル化の減少は染色体数の異常を引き起こし、合わせて、がん遺伝子の発現も増加させます。それに続いて、がんに関係する遺伝子に特徴的な変化が起き、がん遺伝子は脱メチル化して活性化する一方で、がん抑制遺伝子はメチル化が進んで抑制能力を失うのです。

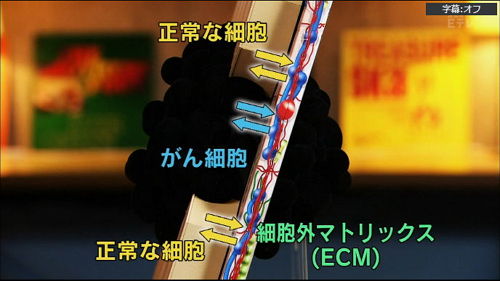

細胞も、細胞膜を通じて周辺からの情報を入手して、それに対してどのような反応をするか、どの遺伝子を使ってどのタンパク質を作るのかを決定しているのです。その際に、細胞の周囲(微小環境)からの情報、周囲にある別の細胞との協調関係など、実にさまざまな要因を考慮して反応を決定しています。

こちらに興味深い動画があります。カリフォルニア大学バークレー校のミナ・ビッセルのトークです。

ミナ・ビッセルのTEDトーク「癌の新しい理解につながる実験」(翻訳付き)

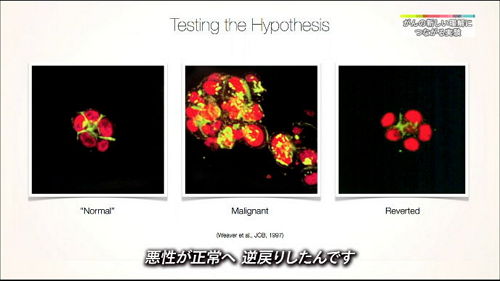

彼女たちのグループは、普通の乳房細胞の基本的性質を模した人工の乳房組織を構築した。そこに悪性の乳がん細胞を導入して経過を観察した。驚いたことに、がん細胞が正常化したのである。

周辺の組織と相互に信号のやりとりをしている細胞における遺伝子の発現は、周辺の微小環境、細胞外マトリックス(ECM)を通じて、周辺の細胞あるいは身体の他の部分からの要求、さらには脳(心)のコントロールを受けるのです。がん細胞は、表面のレセプターやシグナル伝達が異常なレベルになっており、細胞内の信号の伝達経路もめちゃくちゃになっています。

そして、微小環境とがん細胞の構造を変えてやれば、悪性細胞が正常な細胞に戻ることが証明されたのです。

がん細胞と正常細胞の相互作用は、がんの進行に拍車をかけることもあれば、その進行を止めて自然寛解に導くこともある。がんの自然寛解は、体細胞突然変異説(SMT)では”奇跡”のように見えるが、組織由来説からみれば、がん細胞の正常なふるまいの範囲なのである。この自動修正は、幹細胞でも、完全に分化した細胞でも起きる。

がん細胞の周辺の微小環境に注目する組織由来説では、細胞間の相互作用が破綻すると、それによって細胞の内部環境が変化し、非メチル化などのエピジェネティックな変化が起きてがんが発生すると主張する。発がん物質は細胞の相互作用を破綻させ、その結果がんが引き起こされる。

がんの進行の第一段階はエピジェネティックな変化であり、それは逆行させることもできる。相当進んだがんでも、適切な条件を整えれば、エピジェネティックに逆行させることが可能である。微小環境論では、その適切な条件とは、免疫反応と、周囲の健康な細胞との相互作用であるとする。

完全に分化した普通の組織によってがんが正常化することを明らかにしたこの実験の意義は大きい。 もうひとつの要素として、細胞が浸されているゲル状のマトリックス(基質)の化学組成も重要であった。このマトリックスは、正常細胞であれ、がん細胞であれ、細胞どうしの化学的な相互作用を支えている。

彼女をはじめとする「組織由来説」の支持者は、細胞どうしの正常な相互作用が破綻した結果、がんが引き起こされると考える。 「組織由来説」は、第一に非メチル化などのがんの初期に起きるエピジェネティックな変化のメカニズムをうまく説明できる。第二に、がんの進行中に起きるジェネティックな変化とエピジェネティックな変化を理解する枠組みを提供する。また、組織由来説は、がんの成長過程の大部分が、正常な細胞の機能によって支えられていることに注目する。がん細胞と正常細胞の相互作用は、がんの進行に拍車をかけることもあれば、その進行を止めて自然寛解に導くこともある。

老化とがん

老化とがんの関わりも次第に明らかになってきています。私たちの身体では毎日5000個もの細胞に遺伝子の異常が生じているそうです。しかし、その異常の程度はピンからキリまであり、放っておけば確実にがん化するものから、それほどでもないものまであります。それらの全てに免疫を総動員して破壊してしまうことは、多くのエネルギーを費やします。そもそも細胞にとっては、繁殖期を終わった個体の寿命などには関心がないのです。だから、戦略としてそれほど危険がない遺伝子の異常を持った細胞には、生かさず殺さず、そこに居座っていただく。これにもエピジェネティクスが関わっています。その細胞の遺伝子の発現を抑えて、いわば昏睡状態にしてしまうのです。 こうした細胞がどんどん増えることが細胞レベルから見た「老化」だというわけです。「老化」とはがん対策の戦略上の当然の帰結なわけです。

免疫の司令塔であるT細胞は、骨髄で生産されて胸腺に送られて、自己には反応せず他者にのみ攻撃をするように教育されます。ところが繁殖年齢を過ぎるころ、20歳台以降には胸腺がどんどん死亡に置き換えられて小さくなります。ということは、T細胞を教育することができない。これまでに作られたT細胞だけでがんと闘う必要があるのです。さらにがん細胞は、T細胞の遺伝子に働きかけて不活発にしてしまいます(これもエピジェネティクスです)。結局がんとの闘いに参戦できるのは5%ほどのT細胞のみです。今残されているT細胞を、いかにに上手に活かしてがんと闘わせるか。それには運動によって免疫力を高めることが有効だと報告されています。