支離滅裂で、やめられない

科学的判断と決断力

がん治療においては、検査をし、治療方針を立て、その結果をまた検査で確認します。

結果が思わしくなければ治療方針を変えます。これ以上治療を続けると返って命を縮めると判断をすれば、治療を中止するでしょう。

なかには、なかなか治療を諦めきれない、死ぬ間際まで抗がん剤を投与するという例もありますが、昨今は早めに緩和ケアを受け、無理な治療を続けない方が余命が長くなるということも徐々に理解されてきております。

支離滅裂な対応

しかしコロナ禍への政府や専門家会議の対応はどうなんでしょうか。

海外から来るオリンピック選手には、毎日 PCR 検査をするとだと言っています。「PCR 検査は偽陽性が多い」「無症状の大勢に PCR 検査をやるのはコストパフォーマンスが悪い」と言って、いまでも積極的なPCR検査や広島の大規模 PCR 検査に反対した自称”エセ専門家”たちは、オリンピック選手全員への毎日の PCR 検査にどうして反対の声を上げないのでしょうか?

一事が万事この調子で、やることが支離滅裂、論理的に破綻しています。

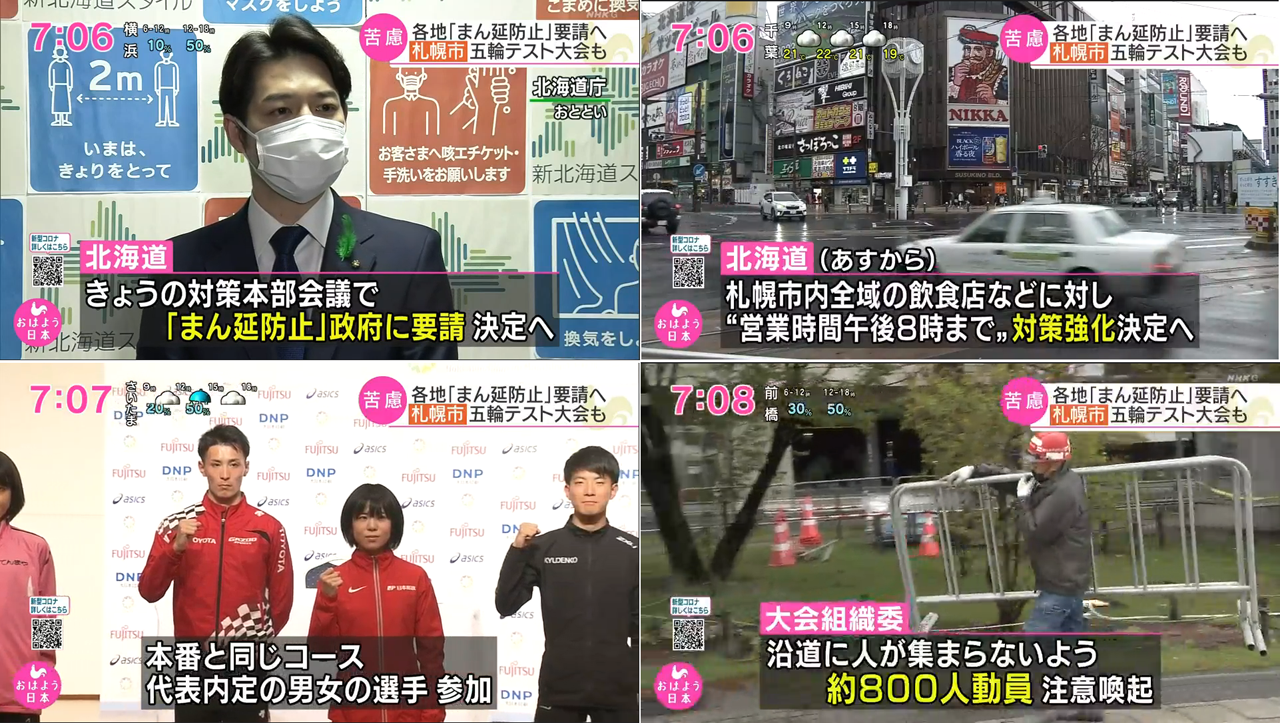

マラソンは札幌市内で行われますが、そのテスト大会が昨日行われました。そしてその直後に札幌市長が緊急事態宣言の発令を要請しました。

これもまったく意味不明。しかも NHK などそれを無批判に、続けたニュースとして放映しています。批判的精神をなくしてしまったのでしょうか。

医療従事者へのワクチンの接種もまた終わっておりません。高齢者へのワクチン接種も遅々として進まない状態です。

がん治療において治療を辞める時期の判断も難しいですが、多くの方が自分の体調と今後の事を考えながら治療中止しているのです。

なぜ政府は専門家会議は自分の過ちを認めて方向転換し、オリンピックなどすっぱりと中止できないのでしょうか。

サンクコスト・バイアスと利用可能性ヒューリスティック

『医療現場の行動経済学』には、「サンクコスト・バイアス」や「利用可能性ヒューリスティック」として紹介されています。

サンクコスト・バイアス

つらい治療を続けてきたからその成果が出てくるまで続けたいという患者の意思決定は、サンクコスト・バイアスと呼ばれている。

すでに支払ってしまって回収できない費用のことを、経済学ではサンクコスト(埋没費用)と呼ぶ。回収できない費用なので、これからの意思決定によってサンクコストの額を変更することができない。したがって、合理的な意思決定においては、サンクコストとなったものは考慮する必要がない。ところが、多くの人は、回収できないサンクコストを回収しようとする意思決定をしがちである。

利用可能性ヒューリスティック

正確な情報を手に入れないかそうした情報を利用しないで、身近な情報や即座に思い浮かぶような知識をもとに意思決定を行う。

「医療現場の行動経済学」より

オリンピックを中止できないのはサンクコスト・バイアスだろうし、菅総理が、希望的観測に基づいて緊急事態宣言を解除し、短期間に再宣伝をせざるを得なくなる。これは利用可能性ヒューリスティックの類でしょう。

日本が、壊れていく!