「求めない」 加島祥造、老子、セネカ

欲を出さなければ、人生はもっと過ごしやすいだろうに、なかなか達観はできないものだ。

パレスチナとイスラエル、ハマスが戦争を始める。2000年間の複雑な歴史があるから、正直言って私はそれほど詳しくはないが、中共が絡むとどうしてこうも凄惨な争いになるのでしょうかね。

加島祥造さんの「求めない」(小学館)でも再読してみようか。

求めない—

すると

簡素な暮らしになる求めない—

すると

いまじゅうぶんに持っていると気づく求めない—

すると

時間はゆっくり流れはじめる

加島祥造さんはこう言う。「求めない」と言ったって人間は求める存在なんだ。それは承知の上での「求めない」なんだ。

僕が「求めない」というのは、求めないですむことは求めないってことなんだ。頭だけで求めると、求めすぎる。しまいには余計なものまで求めるんだ。

求めない—

すると

自分のなかのものの方が

ずっと大切なんだ、と知る

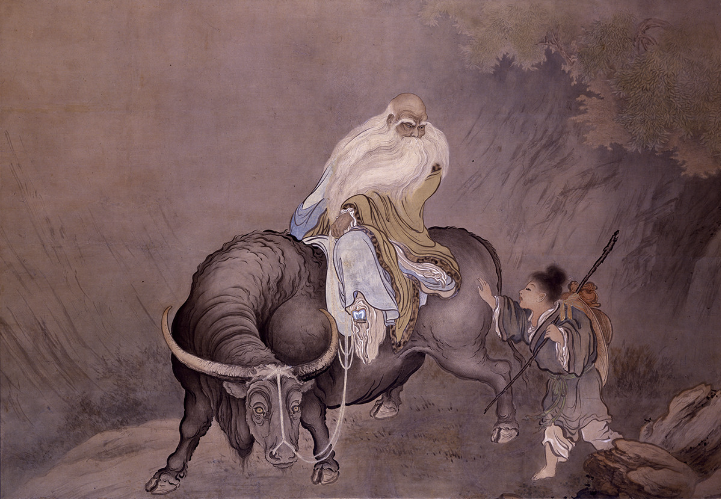

加島祥造さんのこの本には通奏低音として老子の思想が流れている。「求めない」は「足るを知る」ということである。

「足るを知る者は富む」

(老子第三十三章)足るを知れば辱(はずかし)められず、

止(とど)まるを知れば殆(あや)うからず。

(老子第四十四章)

古代ローマのストア派哲学者=セネカも「道徳論集」で同じようなことを繰り返し言っている。

それゆえわれわれが習慣とすべきことは、沢山の客を招かずに食事をし、少人数の奴隷の面倒を見ることにし、着物は出来合いを求め、住むのは狭いところにすることである。(心の平静について)

名利だの地位だの、生活するに必要な以上の金銭だのと、余計なものを求めるために走り回り、それらを得たら得たで、いつかはなくしないだろうかと心配し、そのためには賞味期限を偽り、事務所費に何とか還元水を計上し、豚を牛だと偽ってでも「求めた」挙句に、つまらない人生をおくっている人たちのいまだになんと多いことか。

古今東西、賢人の言うことは共通しているのは、当然のことかもしれない。