心と癌と量子力学の関係(5)

複雑系としてのがん

いくつかのブログで「がんは複雑系」というテーマが語られています。

粘る希なガン患者さんの「複雑系」では、

私に言わせれば、「宇宙全体、天候現象、経済現象、人間社会、政治、ひとつひとつの生命体、あるいは精神的な現象などは、みな複雑系である」とあるが、単に、これは現在の人間の認識・判断・処理能力と「比して」複雑すぎるということを述べているにすぎない。

SeaMountさんの「SeaMountの雑記と書庫」では「ガンと複雑系」として、

ガン治療については、現在の主流の西洋医学的なものについての批判はいろいろとあるが、では、どうしたらいいのかということについては、さまざな情報がある。その根底には、ガンというものをどうとらえるのかという問題があると思うが、それをここでは、「複雑系」という言葉から考えてみたい。

内科医のDr.フロッガーのブログ「生命システム」では、

生命はいくつもの遺伝子を持ち、その遺伝子は科学的に証明しやすい比較的単純な役割を持っている。その遺伝子がお互いに相互作用を起こしつつ、マクロな(より高次な)生命としての振る舞いが表れ出ている。マクロでの振る舞いがさらに下位の遺伝子に作用し、また外界や他の生命ともかかわりあっており、開いたシステムでかつ自己を維持している。

それは複雑系であり、おのおのの遺伝子の機能がわかったからと言って、生命の振る舞いの説明は出来ないだろう。分子生物学の発展により、単純な要素としての、ミクロな生命現象が日々解明されているが、それと実際の生命の振る舞いとは大きなギャップがある。簡単に言えば、木を見て森を見ず、といった感じである。

三者三様にがんと複雑系について書かれているのですが、それらに触発されて、私も複雑系について考えてみました。

シュレーディンガーの『生命とは何か』に触発されるように、生命科学は、生物を分子のレベルから解明する道に突き進んできた。

シュレーディンガーの『生命とは何か』に触発されるように、生命科学は、生物を分子のレベルから解明する道に突き進んできた。

分子生物学は、分子の言葉で生命現象の普遍的性質を語ろうとして始まったが、この流れはワトソンとクリックのDNAのα二重らせん構造の発見によってピークを迎えることになる。これによって「遺伝」という現象が分子レベルで疑問の余地なく解明されたのである。半世紀たった今日では、分子生物学なしには生命現象の記述はできないまでになっている。この分子生物学の成果は、がん治療におけるアバスチンなどの分子標的薬として我々癌患者にはおなじみです。

こんにちの分子生物学の立場は、たとえば次のようになろう。

- 細胞膜に到達するシグナル分子の濃度があるしきい値を超えると、

- 化学反応を通して、ある遺伝子が発現するようになる。

- その結果あるタンパク質がつくられ、細胞の状態が変わる。

つまり、シグナル分子の濃度によって遺伝子がオン/オフのスイッチの働きをし、それに応じて細胞のある働きが現われたり消えたりする。つまり、ある遺伝子と細胞の機能との間には「一対一の関係」があると考えるわけです。場合によっては複数の遺伝子が関わる場合もあるので、最近のゲノム計画は遺伝子発現の組み合わせを探究する方向に向かっているようです。

我々に多くの恩恵を与えてくれた分子生物学ですが、分子生物学の問題点が明らかになりつつあります。遺伝子の機能と分子は必ずしも一対一に対応しておらず、分子生物学の研究が進むにつれて関与する分子が次々に見つかり、生命現象を記述するには膨大な生体内分子を考えなければならなくなったのです。

こうした「分子の多様性」のために、分子と細胞の機能を「要素還元的」に 、一対一で記述しようとする分子生物学の立場は軌道修正を迫られているのです。

、一対一で記述しようとする分子生物学の立場は軌道修正を迫られているのです。

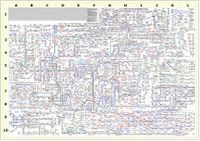

右の図は、ExPASy(Expert Protein Analysis System)にある大腸菌内の代謝反応のネットワーク図ですが、

さまざまな化学反応サイクルが複雑に絡み合っている様子が分かります。しかもこれは代謝反応の一部でしかないというのです。

更に、分子や遺伝子はいつも同じ機能を果たすわけではなく、状況に応じてその役割を変化させます。たとえば細胞膜にあるシグナル伝達分子が到達した場合、細胞内の状態がどのように変化するかは、一対一対応ではない。上の図からも明らかなように、細胞内のシグナル伝達経路にあるタンパク質からは多くのパスが枝分かれしている。たとえばRasというタンパク質を通る経路はたくさんの機能に関係している。線虫では排泄管の形成、雌雄同体における陰門の形成、減数分裂の制御、臭覚にも関係している。

免疫系ではインターロイキンというサイトカインは状況に応じてさまざまな役割を果たしていることが明らかになっているし、近年注目を集めているp53というがん抑制遺伝子は細胞周期、血管の新生の抑制、アポトーシス、DNA修復などの機能を持っているという。

がん抑制遺伝子としてのp53遺伝子(ウィキペディアより)

Rbに次いでがん抑制遺伝子として同定されたのがp53遺伝子である。p53は 1979年に単離されて以来がん遺伝子と考えられていたが、がん遺伝子として機能するのは変異を起こしたp53であり、元々のp53遺伝子はがん抑制遺伝子であることが示された 。p53遺伝子の機能を失わせたノックアウトマウスは、ほぼ正常に発生するにもかかわらず、成長後に多くの組織でがんを発症することが分かり、がん抑制遺伝子のがん発生における重要性が確認された 。また、ヒトの腫瘍の約50%にp53遺伝子の変異が認められる ことから、p53は現在までに同定された中ではもっとも重要視されるがん抑制遺伝子となっている。p53の機能はきわめて多岐にわたるが、G1/S細胞周期チェックポイント制御機能、アポトーシス誘導機能、転写因子としての機能がよく知られている。

分子標的薬が当初期待されたほどのがん治療効果を上げることができず、重篤な副作用が発生していることは、分子と細胞の機能が一対一対応ではないということからの当然の帰結であると思われます。標的分子の機能が複数あり、さらに多くの分子と相互作用しているのであれば、分子標的薬が、ねらった通りの機能に対して効果を起こせるかどうかは分からないことになります。と書いていたら、FDAが2つの癌標的治療薬の使用を制限すると添付文書を改訂とのニュースが流れていました。案の定という感じですね。

2つの癌標的治療薬の使用を制限すると添付文書を改訂

FDAはセツキシマブ(アービタックス)およびパニツムマブ(Vectibix:ベクチビックス)について、転移大腸癌で腫瘍が特定の遺伝子変異を起こしている患者には使用しないよう忠告すべく、添付文書改訂を行うことを承認した。この変更は、両薬剤がKRAS遺伝子に特定の変異がある患者に対しては効果がないことを明らかにした数件の臨床試験を調査したレトロスペクティブ研究の結果に基づいている。いずれも上皮細胞増殖因子受容体(EGFR)を標的とした治療薬である。

1 月、米国臨床腫瘍学会(ASCO)は、すべての転移大腸癌患者にこれらの遺伝子変異についての検査を実施し、変異が認められた患者にはいずれの治療薬も投与すべきではないとする、「暫定的な臨床的見解」を表明した。患者を不要な毒性から守ることができるのに加え、今年既に発表された研究では、KRAS検査の結果に基づいてこれらの薬剤を使用することで年間6億ドル以上削減できると試算されている。

細胞のなかにはたくさんのタンパク質分子がラッシュ時の満員電車のように密に

充填されており、一つの分子の隣り合った原始同士よりも、別の分子にある原子との距離が近いことも少なくないのです。原始単位で見た場合、隣り合っている分子間での原子同士の相互作用も考慮しなければならなくなります。(量子力学的影響が無視できなくなる)

ということは、ある一つのタンパク質を細胞からとりだしてその振る舞いを研究しても、タンパク質分子間の相互作用が無視できるほど小さいという前提が成立しない限りは、本当の振る舞いは分からないということになります。細胞内の分子は機械の部品のようにとりだしてあれこれと説明することは不可能なのです。

「要素間の強い相互作用」は細胞内の分子だけではなく、細胞と細胞の間でも起こります。細胞間のコミュニケーションが、細胞内の化学的過程に対して小さな摂動しか与えないという保証はないのです。「部分が全体を知っている」ということがいわれますが、例えば肝臓の細胞は肝臓全体の様子を知っているように振る舞います。肝臓移植で切除したとき、残った肝臓細胞は直ちに増殖を始め、肝臓が元の大きさになったときに増殖を止めます。これは「細胞が肝臓全体を知っている」ということです。ですから要素間の強い相互作用があることは疑う余地がありません。

取りだして試験管に入れたがん細胞の振る舞いが、実際の組織の中での振る舞いと同じにはならないのです。試験管レベルの実験では効くはずの抗がん剤が、患者に投与されたときも効くかどうかはまったく分からないということです。

これ以上深くは書きませんが、たとえばシグナル分子がある濃度以上であれば、ある遺伝子が発現するという場合、「濃度」には「ゆらぎ」があります。シグナル分子の数はせいぜい1000個程度ですが、確率的に変動する量の平均がNであった場合、必ず√N程度のゆらぎが存在します。つまり1/√1000≒0.03、3%程度の変動があるわけです。ある遺伝子が発現するかどうかという現象が、3%の不確定さがあるということです。

『生命とは何か 複雑系生命科学へ』にはこうした分子生物学の要素還元主義に対する問題点を列挙しています。(シュレーディンガーと同じ書名にしたのは著者の”新しい生命科学”への意気込みが見て取れます。)著者らは「構成的生物学」を複雑系としての生命の普遍的性質を解く方法として提起しています。この本のなかで「がん」に言及している箇所を挙げておきます。

ルビンは、マウスのある系列の細胞を、培地の条件を変えることで、全体の数を保ちつつ、実効的に高密度で強く相互作用している場合と弱く相互作用している場合をつくり、その違いを調べた。その結果、がん化する細胞の割合が前者ではずっと大きいことをみいだしている。一定のランダムな突然変異でがん化が生じているとしては説明できない現象であり、細胞間の相互作用が細胞のがん化に強く影響していることを物語っている。

彼らの実験によれば、がん細胞の生じる率は密度とともに増加していく。その生成率は細胞数でなく密度によっているのである。このことはがん化が細胞間で独立に生じる突然変異によるものでなく、相互作用が本質的であることを示唆している。

また、細胞が化学的多様性(偏った化学的成分をもつような)を喪失した場合、速く増殖することがある。(がん細胞)この細胞内での反応ネットワークは、正常な細胞よりも単純であり、細胞間のコミュニケーションも失われていると説明し、

がん化した状態が細胞内部の性質だけで規定されているのではなく、相互作用によってつくられた状態であることから、うまく内部状態と相互作用の関係を変えれば分化の形態を変えられるのである。

以上にがんと複雑系、生命の複雑系としての考えを紹介しましたが、がんを複雑系として見る研究方向はまだまだ端緒についたばかりです。いま切実にがんの治癒を願っている患者は、がんを複雑系と考える立場をどのように自分の治癒へとつなげばよいのでしょうか。

長くなったので、これについては、日を改めて書こうと思います。