「がんもどき」理論を検証する (2)

私は近藤理論に反論するとかの意図はありません。そのような知識も能力も持ち合わせていません。一人のがん患者として、近藤理論にどのように対処するのかを迫られているだけです。前回書いたように、「がんもどき理論」のひとつの根拠には大胆な仮定が導入されていること、別の仮説もあり、それに従えば近藤氏が言うように「原発病巣が0.1ミリ大のあたりに転移時期のピークがあり、ほとんどの患者は病巣が1ミリ以下のときに転移しています」とは断定できないと考えます。おおざっぱな近似式による推論を元にした「仮説」の域を出ていません。

高橋豊氏の示したグラフが正しいと仮定した場合、原発病巣のサイズが検出限界付近で、がん細胞が転移することもありうることになります。すると早期発見・手術がむだだとは言い切れない。がんが見つかったときに転移していないがんは「がんもどき」であり、その後も転移することはない、という近藤理論が成り立たなくなる可能性があります。

高橋豊氏は『癌転移の分子医学』において、動物モデルにおいてさえも転移の起きる時期を日単位で規定するのは困難であるとし、

同じ癌細胞を、同じ数、同じ動物に、同じ条件下で移植してもこの程度なので、臨床の癌のように、個々で発育速度、転移能、浸潤能、宿主の状態など大きく異なる条件下ではきわめて困難であることは当然と思われる。著者は、発育速度から転移がいつ起こるかについての研究を”癌の時間学”の一つとして研究してきたが、いまでも発育速度は大きさにかかわらず一定なのか、転移の最初の大きさはどれだけかなど、計算結果を大きく変更させる問題点が残されている。

と、現時点でもはっきりと結論の出ていない問題であると述べています。「がんもどきは放っておいても転移することはない」という主張は、現時点でのひとつの仮説に基づいての推論でしかない。

一方で「がんもどき理論」の別の根拠としていくつかの統計データをあげていますが、正直私にはこれを検証するほどの能力はありません。近藤氏の近著『名医の「有害な治療」「死を早める手術」 (だいわ文庫)

』に論争がまとめられているので、そちらを参考にしてください。統計データの解釈などに関しては、近藤氏の主張が正鵠を射ていると感じます。(ただ、統計データ偏重癖がありそうですが)

この本の中から、大阪府立成人病センター調査部長、大島明しとの討論の一部を紹介します。

大島 近藤さんの場合、がんと診断されたら、これはもう老化だから諦めましょう、手術も化学療法も拒否しようとなりかねない。

近藤 ぼくの本には、がんの治療をするな、などとはどこにもありません。要するにやりすぎが悪いわけで、むだに闘うなと主張してきた。一切のがん治療を拒否するように受け取っているとしたら、それは読み方が足りないといわざるを得ません。

大島 化学療法や手術については、やり過ぎを拒否しようと近藤さんが強く提唱していますが、・・・・・やはり、データを大切にしないと。

近藤 少しだけ生存率がいいというデータを示されたときに、その治療を受けるかどうかは、患者さんの問題だろうと思います。

大島 そうですね。それはそのとおり。

近藤 乳がんと違ってRCT(くじ引き試験)が行なわれていない領域が多い。したがって、不確実なデータから真実に近づこうとせざるをえないわけで、そこでは他のがんからの類推、がんや人体の性質などの洞察に基づいて判断せざるをえない。それには理性の働きや思考が大事なわけで、ぼくは一つの考え方を提起したつもりでいます。

大島 「がんもどき」理論の適用の話です。「がんもどき」がありうるから検診の有効性を疑ってかからねばならない、したがって有効性をきちんと評価した上で害とのバランスで判断をしましょうというのは、私も賛成です。しかし、検診ではなく臨床の場にも「がんもどき」理論を当てはめるのはいかがなものか。

近藤 「がんもどき」理論も治療の場面に一般化できる可能性はあると思ってます。要するに何が問題かというと、いま見つけた早期がんを放っておいたときに転移することが絶対にないとは言い切れない。しかしそのために患者さん全員が手術されるのはやむを得ないのか—これも患者さんの側の問題になります。それぞれの患者さんが良く理解した上で、治療を受けずに様子を見ますというのも許されるだろうと思います。

大島 少なくとも治療の場面では「がんもどき」理論を必ずしも適用しなくてもいい—–。

近藤 それはこれまでも認めています。

大島 そこを確認しておかないと。本の中では、そこまで書いていませんよ。

近藤 それは言葉が足りなかったかもしれません。

対談での近藤氏の説明を読んだ後では、『あなたの癌は、がんもどき』から受ける印象とずいぶん違うように感じます。この本の第10章には、思考の節約のためにとして固形がんの対処法をまとめています。まとめを更にまとめると、

- ○ 症状がなければ、がん検診・成人病検診には近づかない

ただし、「身体に異常を感じていないときに受ける検査は・・・」と、どんな場合でも検査は受けるなということではない。 - × がんによる症状がなければ、健康人と同じに考えればよい

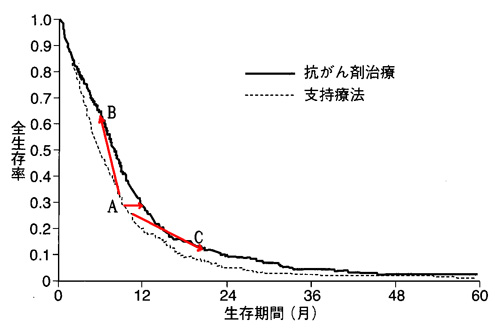

「本物のがん」から抗がん剤で運命は変えられない。「がんもどき」なら抗がん剤で寿命を縮めるだけ。したがって、(検出限界以下の)転移があってもなくても抗がん剤は無意味。 - ○ 原発病巣による症状がある場合には、抗がん剤で症状が緩和することのメリットと寿命を縮めるデメリットを考慮して、自分の人生観、価値観にしたがって決めるしかない。

- ▲ 治療を受ける場合でも、手術以外の選択肢があるのならそちらを選ぶべき。これは一般論であり、個別に検討する必要はある。

- ○ 抗がん剤は固形がんを治すことはできない。延命効果もないか、あってもごくわずかである。

- ▲ 民間療法やサプリメント、食事療法も有害無益である。

- × がん治療終了後の定期検査も必要ない

「本物のがん」なら早く見つけても遅くてもゴールは同じ。「がんもどき」なら検査するだけ損。 - ×× がんの性質は遺伝子によって決まっているのだから、運命は定まっている。そう考えればかえって腹も据わるに違いない。

- ◎ 不要な節制はせず人生を楽しむ

こうしてみると、症状があって検査して、その結果見つかったがんにまで治療をするべきでないとは書かれていません。ただ、運命は決まっているとは、とうていがん患者としては受け入れられない内容です。(◎ ○ ▲ × ××は私の評価)

近藤氏は統計データを非常に重要視する立場ですが、もちろんその重要性は分かります。しかし、統計データが有益であるための大前提、つまり母集団の性質が一定であることが臨床試験では完全には保証されない。年齢も性別も、これまでの生活環境も、健康状態も全て異なる患者を、ただ同じがんに罹患しているというだけで集めた集団に統計的処理を施しても、その結果には限界があることに注意するべきです。

そして、統計とは「ごくわずかの違いしかないときに、相手を説得するために用いる手法」なのです。ほとんど違いがないものに対して、どの程度違うのかを推測する手法です。母集団が均質でないものを無理に統計処理するから(そうする以外の方法がないからですが)違いがなくなってしまう。モルヒネが効くかどうかは数例使ってみれば分かるのであり、これをくじ引き試験で証明する馬鹿はいない。抗がん剤の効果を統計的に処理するということは、「違いはないか、あってもごくわずか」だと認めているようなものです。

「不要な節制はせず人生を楽しむ」「遠い目標を立てるより、今日一日を大切に」

これには全面的に賛成です。今日も愉しみました。毎日の晩酌も欠かさず、いまもいい気分でこのブログを書いています。そのためか、今日も文意が不明確・支離滅裂のそしりを免れそうにない。

がん患者として、近藤理論とどうつきあえばよいのか。もう少し考えてみます。