近藤誠氏の「がんもどき」を考える

近藤誠氏の近著『あなたの癌は、がんもどき』では、がんもどき理論から得た結論として、第10章の最後に次のように書いている。

私自身も、死を意識する年齢になり、何で死ぬのがいちばん好ましいかをときどき考えています。がん、脳卒中、心筋梗塞という成人三大死因のうちでは、後二者はポックリ死ぬことができて好ましいようにも見えますが、もし生き残ったら、日常生活が大変です。

その点がんは、亡くなるまでの計画が立つ。手術や抗がん剤を避ければ、日常生活もそう苦しくはなく、亡くなる直前まで正常思考が保てます。

それで、私はがんで死ぬことを切望しているのですが、こればっかりは自分の力ではどうしようもない。がんで亡くなる患者たちを、この面ではうらやましく思います。

そして、遠い目標を立てるより、今日一日を大切に生きよ。なぜなら、目標を立てると、サプリだ、検査だと、健康産業、医療産業に振り回されるからとして、

ただし心の片隅に、運命は受け入れておく必要がある。本物のがんにかかったならば、それは一種の運命です。運命を受け入れつつ、最小限度の治療で症状を緩和しながら暮らすなら、なお死ぬまで充実した人生を送ることができます。

この結論には、私はほぼ賛同できる。すでに紹介した本だが、立花隆も近著『がん 生と死の謎に挑む』で「自覚症状なし・危機感なし・がんばるつもりなし」と同じような決意を述べている。このブログを最初から読んでいる方なら、私が道元や老子、良寛のことを取り上げて、同じような心境を書いていることをご存じのはずだ。

しかし、がんの最後にどのように対処するのか、という問いへの結論は同じだが、それの考えにいたる過程においては、近藤氏とはいささか異なる。

近藤理論では、がんには「本物のがん」と「がんもどき」の2種類があり、「本物のがん」はがんの初期(臨床的に発見できる大きさになる前)にすでに転移している。「がんもどき」は転移しないがんであり、発見されたときに転移していなければ、今後も転移をすることはない、と主張する。がんの転移のメカニズムはまだ分かっていないことがたくさんあり、発展途上だということは承知しておく必要があろう。最近ではCTCチップを用いることで、血液中を流れるがん細胞を数百倍の感度でとらえることが可能になり、その結果、がんの初期にたくさんのがん細胞がすでに血液中を流れていることが明らかになった。これは『がん 生と死の謎に挑む』にマサチューセッツ病院のトナー博士の研究として紹介されている。また、転移について近年の研究結果を一般向けにわかりやすく解説したものが大阪府立成人病センターのサイトにあるので参考になると思う。がん幹細胞が存在するという仮説も含めて、がんもどき理論の妥当性を支持しているようにも考えられる。

近藤氏は、がんもどきと本物のがんの比率は、そのがんの病期における5年生存率が、それぞれの確率にほぼ等しいと述べている。仮にステージⅣの5年生存率60%のがんなら、60%はがんもどきであり、本物のがんは40%である。本物のがんは小さいときにすでに転移しているのだから、いずれ宿主を死に至らせる。多くの場合治療はムダである。がんもどきは、これからも転移することはないのだから、症状がないのなら、これも治療することはムダだという。

なぜなら、がんの転移能力は遺伝子によって決定されており、遺伝子はがん細胞の分裂によって受け継がれる。ある時期からそのがんに転移能力が突然現われるのではないと主張する。確かに近藤氏の提示するデータや医学的根拠からいえば、この主張に反論することは難しい。

しかしである。がんの転移能力は本当に遺伝子だけによって決まっているのだろうか。がんが転移するためには、周囲の細胞との関係、免疫系との関係など複雑な要素が関与しているのではないのか。血流に乗ったがん細胞が、他の臓器に着床するためにはさまざまなタンパク質を用いる必要があり、そのタンパク質を作るプログラムは遺伝子によって制御されているからだというが、転移先の環境においても、周囲の環境との相互作用が必然的に存在する。そこには複雑系としてのまだ人類には未知の作用が必ず存在するはずである。

なによりも近藤理論を信じるならば、がん患者はただ、自分のがん遺伝子によって決定された運命を受け入れるだけの存在になってしまう。自発的治癒・自然退縮などといわれる特殊な治癒例も、樋口強さんのがんでさえも、笑いや抗がん剤に堪えて獲得した結果ではなくて、”それはがんもどきだったんだよ”ということであれば、患者の努力などは一切効果がなかったということになる。

がんも患者の命も遺伝子によって決定されている、という決定論・運命論である。

「抗がん剤は効かない」という主張も、「治すことはできない」という意味であるのなら納得できる。彼の発言の仕方はセンセーショナルになる傾向があるが、主張をよく読めばイメージが違ってくる。

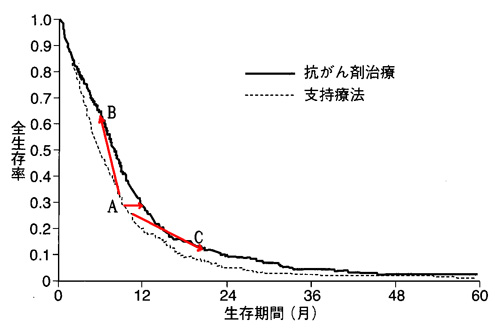

「抗がん剤には延命効果はない」というのも「患者全体で見れば」ということであり、個々の患者においては延命する患者もいれば命を縮める患者もいるという主張である。これらが統合されて生存率曲線になると「全体としては延命効果はない」となるのである。ただ、ひとりの患者本人を見れば、延命したのか寿命を縮めたのかの真実は分からない。近藤理論に反論する方も、これを踏まえないで反論するから論点がずれている。近藤氏はCHOP療法という悪性リンパ腫で標準療法となった抗がん剤治療を日本で最初に実践した人でもある。抗がん剤のすべてを否定しているわけではない。抗がん剤の承認過程や臨床試験における問題点を、印象的な代表的な例を取り上げて説明するから衝撃的に見えるが、もう少し穏やかな書き方をすれば書いてあることはそれなりに納得できるものである。抗がん剤にしろ、手術にしろ、これまでのデータをよく考えてそのときの実情にあった、患者の価値観に則った治療法を選びなさい、結局このように主張しているのだと、私は解釈している。

がんも生命も複雑系であり、当然医療も複雑系科学であらねばならない。たくさんの因子が複雑に関連しているとき、主要なパラメータをみつけ、これを操作することによって適切な自己形成を促すことが医療の目的である。この主要なパラメータ(オーダー・パラメータ)の初期値を少し変えることによって、複雑系全体のふるまいがまったく違ったものになり得るのである。がん細胞にこれを当てはめれば、近藤氏の主張が、要素還元的で線形思考の弱点を持っていることが理解できる。がん細胞の遺伝子によって転移能力が決まっているという主張は、この誤りの最たるもののように思う。

膵臓がんはそのほとんどが近藤氏の言う「本物のがん」である。ならば私の運命は決まっているというのだろうか。そんなことはない。『がんに効く生活』に述べられているような方法で、可能性は小さいかもしれないが、がんの転移を防御するオーダー・パラメータを制御することができるかもしれない。相手は複雑系である。これをやれば必ずこうなるという、原因と結果が一対一に対応はしてくれない。だから、近藤氏が言うように「心の片隅に、運命は受け入れておく必要がある」のである。しかし、「本物のがん」はいずれ必ず宿主を死に至らせるという主張を、「患者のするべきことは何もない」として受け入れる必要はないのである。

文藝春秋の特集

文藝春秋の1月号で「抗がん剤は効かない」、2月号では立花隆氏との対談「抗がん剤は効かないのか?」が特集されている。”論争再燃必死”という近藤氏と文藝春秋社のもくろみが効果を上げているようだ。

文藝春秋1月号「抗がん剤は効かない」にSHOさんがブログで反論していますが、近藤氏の主張を読み違えているように思えます。

・抗がん剤に患者を延命させる力はない

→固形癌では治癒できないことがあっても延命させるデータは蓄積され、現場ではそれが実感できている。

等と反論していますが、実感では反論になっていない。

当方のブログご紹介ありがとうございます。「現場」というのは実際に治療している腫瘍内科医としての実感を指します。

膵がん術後再発例にジェムザール106回投与して治癒した患者さんがいました。

他にも膵がん腹水、胸水合併例にジェムザールやタキソール、タキソテールが著効した複数の患者さんを受け持っていた経験からの発言でした。