米国対がん協会『がんになってからの食事と運動』(3)

米国対がん協会ガイドライン『「がん」になってからの食事と運動』では、がんの食事療法の有効性をきちんとした科学的方法で評価することは難しい、と言っています。第一版が発行されて以来新たな知見は増えているが、十分とは言えません。また、薬の開発と違って、食事の有効性を証明したところで企業としての利益は見込めませんから、民間企業が食事を対象とした大規模な臨床試験を行うことはありえません。

したがって現時点では、多くの食物や食事成分のがんに対する有効性は「統計的有意差がない」とされています。この「統計的有意差がない」とはどういうことなのでしょうか。食事も含めた、有意差のない代替療法は、がんに対して有効ではないのでしょうか。

少し回り道をして、福島第一原発事故による放射線の影響で、100mSv以下では「がんの過剰発生は見られない」という説明について考えてみます。なぜなら、これも「統計的に有意差はない」とはどういう意味なのかを問われているよい例だからです。

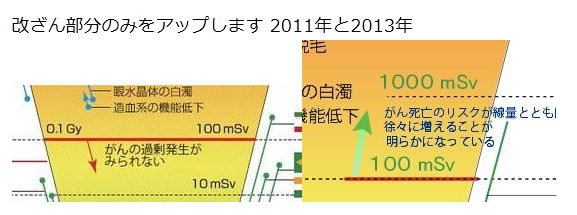

7月25日付の朝日新聞デジタルに「被曝早見表、説明せずに改訂」という記事が掲載されました。放射線医学総合研究所が2011年3月以降に作成して公表している「放射線被ばくの早見図」では従来「100mSv以下ではがんの過剰発生は見られない」としていたものが、「100mSv超ではがん死亡リスクが線量とともに徐々に増えることが明らかになっている」と改訂したのです。小野先生のサイトから拝借すると、次の図ように改訂されたのです。

放医研は次のように説明しています。(放射線被ばくの早見図について)

100mSv以上の部分の、「がん死亡のリスクが線量とともに徐々に増えることが明らかになっている」との表現は、専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う国際学術組織である国際放射線防護委員会( ICRP )の2007年勧告(Publication.103)の記述に沿ったものです。2011年4月にホームページで公開した早見図では、(100mSv以下では)「がんの過剰発生がみられない」と記載していました。これは、100mSvより低い線量では、がん死亡のリスクの増加が統計学的に検出されない(注:がんの過剰発生がないことが証明されたわけではない)という趣旨でしたが、「がんが過剰発生しないことが科学的に証明されている」かのように誤って解されることを避けるため、2012年4月の改訂時に表現を改めました。

言い訳めいていますね。「がんの過剰発生がみられない」と書けば一般の人は「がんは発生しない」と解釈するでしょう。それをよいことに「直ちに影響はない」「100mSv以下は安全」だと2年半まえから大宣伝したのですから。

統計学的に検出されない(有意差がない)ことと、がんの過剰発生がないこととは違うのです。「有意差がない」ことは「影響のない」ことを証明するわけではないのです。これって統計学の基礎的な知識なのですが、「誤って解釈される」山下俊一氏のような医学研究者も多いようです。臨床に携わっている医者でも似たり寄ったりでしょう。医学研究者は統計学が分からないのです。

だから、ノバルティス社のバルサルタン問題で、京都府立医大などの各大学は、統計処理をノバルティス社の元社員に丸投げしたのでしょう。医者に統計処理をするスキルがなかったからだと言われています。医療統計に対する知識のない医者が、臨床研究をやるべきではないでしょう。臨床研究のデザインをどのようにするかで、統計的有意差の結果に大きく影響するのですから。デザインもノバルティス社の社員に任せたのでしょうか。

先日20日に発表された福島県の「県民健康管理調査」検討委員会で、『甲状腺検査の結果、悪性または悪性疑いと診断された子どもが44人になった。そのうち手術を終え、甲状腺がんと確定診断された子どもは18人に増えた』件では、集計ミスがあったと、おしどりマコさんのブログで書かれています。続報はこちら。

この記事を読むと、福島県立医大は統計学なんかではなく、足し算もできないようです。そこの教授の鈴木鎮一氏は、あいかわらず「(がんの状態から)2、3年以内にできたものではない 。原発事故の影響があるとは思っていない」 と否定しています。

「有意差がある」かどうか、一般にはP値が0.05よりも小さい(P<0.05)で判断します。尾藤誠司氏(東京医療センター臨床研修科医長)が、「P値⇒ピーチ⇒桃」のだじゃれで、『バルサルタン問題に思う~桃の誘惑にご用心』を日経メディカルに書いています。

ある数字がP<0.05 なら治療は有効と認識され、P>0.05なら治療は無効と認識されることが一般的なのです。

しかし、以上の様な認識はいろいろな意味で間違っています。

間違いの一つは、「有効でないなら無効」という考え方です。

統計学的にいくら「有効」である治療であったとしても、その有効性がわずかなものであれば、それは臨床においては「使えない」治療です。

よく、大規模臨床試験で有効性が確認されたからすごい、というような解釈がありますが、逆に捉えれば、大規模なサンプル数がなければ有効性が確認されないような治療というのは、恐らく劇的な効果が期待できないということも言えるのです。一方で、統計学的には有意でなかったとしても、結果の傾向を見ればこの患者さんには適応できるのではないか、というような解釈は可能なはずです。もう一つの間違いは、そもそも95%の確からしさ、すなわちP<0.05を持って意味があるとすること自体に特に根拠がない、ということです。「P<0.05をもって有意とする」という認識は、暫定的に運用している理不尽なルールに過ぎないのです。しかしながら、臨床研究の世界はまさにこの「P値」を求め続けることで回ってしまっています。

研究のデザインや、データの定義、データを集めるプロセス、そしてデータ解析のプロセスなど、臨床研究における様々なプロセスにおいて結果の統計学的有意差は左右されていきます。そして、P<0.05となるような有意な差を結果にもたらそうとする誘惑に研究者はいつもかられているのです。これを私は「桃(ピーチ)の誘惑」と呼んでいます。

P値だけに関心が向いていると、いわゆるβエラー(第二種の過誤:本当は差があるのに、ないとする誤り。ぼんやりエラー)に陥ることもあります。

もうひとつ、岩波の『科学』2013年7月号に、岡山大学の津田敏秀氏らによる『100mSv以下の被ばくでは発がん影響がないのか~統計的有意差の有無と影響の有無』が掲載されています。

統計的有意差がないことと影響がないこと(この場合放射線による発がん影響がないこと)に関しては、今なおしばしば、 日本の医学研究者において混同されている

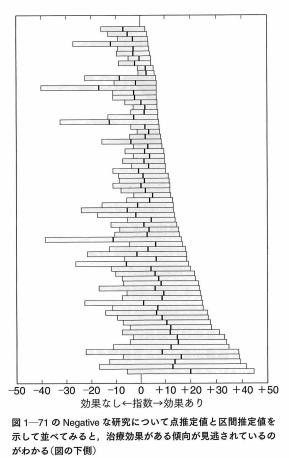

そして、1970年代の欧米諸国でも同様だったようです。そこで1978年New England Journal of Medicine (NEJM)に特別論文が掲載され、統計的な有意差がないために「Negative」とされた71編の臨床試験の結果のうち、点推定値と区間推定値で示すと、実は「Positive」な影響があったと思えるものが多数あることが分かったとし、βエラーを考慮することの重要性を強調しています。

このグラフの下側の試験結果を見れば、明らかに治療効果があることが見て取れます。統計的有意差がないことと影響がないことを混同してはならないこと、それを防ぐために点推定値と区間推定値の重要さが指摘されているのです。

食事療法で言えば、「有意差がない」として捨ててしまったものの中に、実際は「有効な」ものがあるかもしれないのです。

津田氏らは、さらにICRP 2007年勧告への批判、福島県の「県民健康管理調査」の小児甲状腺検査にも批判的に言及しているのですが、相当回り道に入りすぎたので割愛します。(なかなか参考になるよい論文です。)

シュレベールが『がんに効く生活』で明確に述べているように「がんを治すことのできる代替治療法は一つもないが、私たちの身体がもっているがんに対する自然の防衛力を無視するのもまた、ナンセンスである」

代替療法が「魔法の弾丸」であるかのような過大な期待は禁物ですが、さりとてまったく効果がないと無視することも「もったいない」ことなのです。

やっと結論です。

- 西洋医学によって開発されたすばらしい技術を無視しないこと

- 果物と野菜、全粒穀物、鶏肉、魚類を含む食生活と適切な運動を習慣にする

- 代替療法は、ヒトに対するある程度のエビデンスのあるもので、

- 重篤な副作用がないこと

- 長期間使用することになるから、高価でないこと

3~5はこれまでにも何度も書いてきたことです。「ある程度のエビデンス」とは、エビデンスがないから代替療法なわけで、言葉の矛盾ですが、ひとつのビタミンに対してある試験では効果があり、別の試験では効果がないという結果が出ることは珍しくありません。点推定値と区間推定値をわれわれ患者が知ることも難しいでしょう。読み解く能力もありません。だから、これと思う方法をやってみればよいのです。私が選択した代替療法はこのブログに書いてある通りです。

仮にある程度のエビデンスがあったとしても、自分に対して効果があるのかないのかは、結局やってみなくては分かりません。納得できるのなら、やってみればよいのです。ただし、医者が自分の臨床経験だけで大量のジュースを勧めるような、エビデンスレベルの低い療法はよく考えてください。きちんとした学術論文として発表されているかどうかを確認すべきでしょう。

がん患者には時間がありません。きちんとしたエビデンスが出るまで待っていられないし、待っていても確かなエビデンスが出てくることはほとんど期待できません。しかし、あせって藁をも掴むつもりが、気がついたら藁ではなく蛇だった、ということにならないように。

のっぽ先生。P値を重視しながらも、それに振り回されないということでしょうね。統計なんて所詮は「ごくわずかの違いしかないときに、相手を説得するためのツール」ですし、前提条件次第でいかようにもなることもあります。大規模試験になるほど有意差が出やすいという統計の宿命もありますね。

エセ代替療法でも、プラシーボ効果で治ることもあるかもしれません。

津田敏秀氏の論考を読んで、統計的有意差のない療法を採用することの、ある種の「後ろめたさ」が吹っ切れました。

お互いに方向性は間違っていないと確信します。

図1-71、帯は、0をまたいでいるけど、効果は、+10を超えたもの、結構、ありますね。驚きました。

この2,3年は、統計的な有意差は無くても、「いい。」と思えば、採用していたのですが、改めて、「それで行こう。」と思い直しました。

あと、3,4,5は、僕も同感です。(1,2も、そう思いますが。)

4,5は、もちろんですが、個人的には、3を重視しています。