膵癌診療ガイドライン2019

ーー 目次 --

3年ぶりに膵癌診療ガイドラインが改定されています。

日経メディカルにその解説記事が載っています。

膵癌診断でPETは「行わないことを弱く推奨」へと変更

2016年版では「良悪性の鑑別にPET(PET/CT)を行うことを提案する」としていたが、今回、「膵癌を診断するための次のステップとしてポジトロン段層法(PET)を行わないことを提案する」(弱い/C)とした。

膵癌が確定していないと、PET-CTは保険適用にならないことも要因です。

一方で、PET-CTは、遠隔転移の診断で造影CTより特異度が高いことを考慮し、「遠隔転移が疑われる場合に行うことを提案する」(弱い/C)とした。

内視鏡的逆行性膵管胆管造影(ERCP)については、引き続き「他の画像診断で炎症性病変との鑑別が困難な膵管狭窄あるいは早期膵癌の可能性がある膵管狭窄に対して行うことを提案する」(弱い/C)とした。

超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)は、感度、特異度がともに高く、その他の膵腫瘤との鑑別に有用だとして、「膵腫瘤に対する病理診断の目的で行うことを提案する」(弱い/B)とした。ただし最近、EUS-FNAに起因する播種の危険性が報告されている。

私もEUS-FNAが契機となって胃に転移した例を知っています。

切除可能境界膵癌の外科手術

切除可能境界膵癌については、標準的手術のみでは癌組織を取り残すおそれが高いので、「手術先行ではなく、術前補助療法後に治療効果を再評価し、治癒切除可能か否かの検討を行なった後に外科的治療を行うことを提案する」(推奨の強さ:弱い/エビデンスの確実性:C)とした。

遠隔転移を有する膵癌の外科的切除

「遠隔転移を有する膵癌の治療法」については、残膵に対しては「行うことを提案する」(弱い/D)、肺転移に対しては「適応を慎重に見極めて行うことを提案する」(弱い/D)、その他の転移(肝など)に対しては「行わないことを提案する」(弱い/D)とした。

原発巣の取り残しは外科的切除を行うこと、肺転移は慎重に検討の上で外科的切除を提案している。肝臓への転移に関しては「行わない」としている。

切除可能膵癌に対して術前補助療法については、手術先行よりも術前補助療法を行う方が良好とのエビデンスが集積されつつあるが、結論は出ていない。

術後補助化学放射線療法(CQ RA2)については、従来と変わらず「行わないことを提案する」(弱い/B)とした。

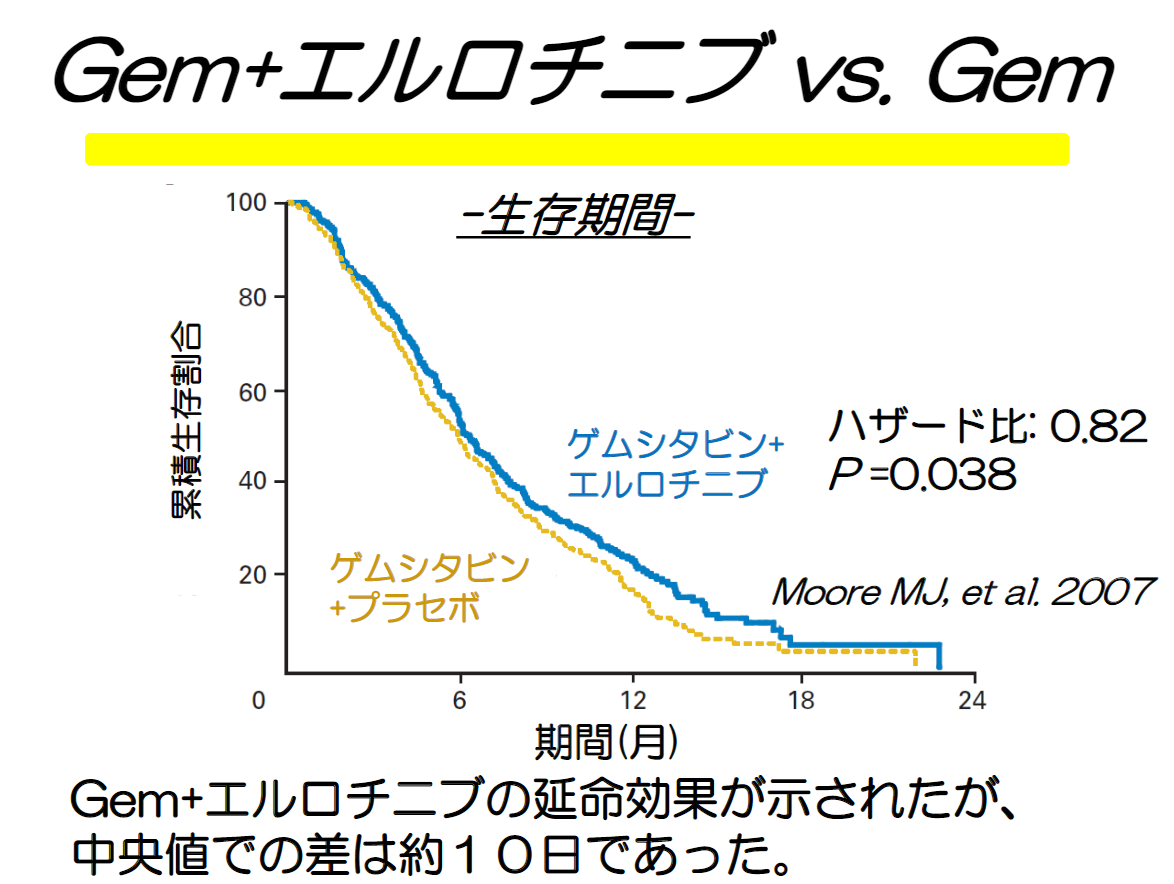

術後化学療法にゲムシタビン+カペシタビン、m FOLFIRINOXを追加

CQ「RA3 膵癌の術後補助化学療法は推奨されるか?」に対して、肉眼的根治切除が行われた膵癌に対して「行うことを推奨する」(強い/A)、「レジメンはS-1単独療法を推奨する」(強い/A)、「S-1に対する忍容性が低い患者などではゲムシタビン塩酸塩単独療法を行うことを推奨する」(強い/A)、「海外の第III相試験の結果に基づき、ゲムシタビン塩酸塩+カペシタビン併用療法(保険未収載)およびmodified FOLFIRINOX療法(保険未収載)を行うことを提案する」(弱い/A)とした。

手術不能膵癌ではmodified FOLFIRINOX療法が行われているのですから、術後の場合も使えるように保険収載が望まれます。

Amazonでも購入可能ですが、高いですね。抗がん剤の進歩の早く、今後ゲノム医療が行われるようになれば、毎年の改定が必要になるでしょう。インターネットでオープンにして、患者も閲覧できるようにするべきではないでしょうか。

パブコメ段階のものですが、PDF形式で読むことができるリンクを貼ってあります。↓