今日の一冊(117)「このがん治療でいいのか」

ーー 目次 --

「がんをあきらめない人の情報ブログ」(「あきらめない! がんが自然に治る生き方」から改題)の佐藤典宏先生3冊目の著作です。

佐藤先生のブログは、膵臓がんと代替療法に関する情報が多いのが特徴です。しかも、それらがエビデンスに基づいて紹介されています。

それもそのはず、佐藤先生は肝胆膵の外科医であり、しかも膵臓がんを専門にして、これまで1000例以上の外科手術を担当しています。さらに臨床のかたわら、がんの基礎研究にも取り組んでいるという先生です。

がん治療は情報戦

本のあとがきには次のように書かれています。

がんを克服するために一番重要なこと。それはがんについてエビデンス(科学的根拠)のある正確な情報を集め、よく吟味し、ベストの治療法を選択・実践することです。

がんは情報戦なのです。

ではがんについての正しい情報はどうやったら手に入るのでしょうか?

主治医(担当医)からの説明やガイドラインだけで十分でしょうか?

もちろん主治医は標準治療を勧めるでしょうし、ガイドラインを読めば、現時点での最良の治療法が分かるでしょう。しかし本当にがん患者さんが知りたい情報は、主治医も教えてくれませんし、ガイドラインにも載っていません。例えば、

- 病院や主治医は何を基準に選ぶべきか?

- がんの手術を安全に受けるためにはどうしたらよいのか?

- 抗がん剤治療中はどうやって過ごすべきか?

このような、がん患者さんが抱く疑問点を解決してくれる信頼できる情報は、これまでありませんでした。

そこで本書では、がんと診断された患者さんが、実際の治療に対して疑問に思うことや、ぶつかりやすい問題点、そして意外と知られていないがん治療のトピックスについて、エビデンスに基づいて分かりやすく解説しました。

がんと診断されたら、この本を開いてください。

では実際に、本書ではどのような内容が書かれているのでしょうか。

がん手術は手術件数が多い病院で受けるー近くの病院か、遠くのがん専門病院か?

年間20例以上の手術を行っている病院、いわゆるハイボリュームセンターで手術を受けた方が、それ以下のローボリュームセンターで受けた場合と比べて、術後の生存率は高いというエビデンスがあります。

膵臓がんの場合、手術後の全生存率が30%も違います。

さらに次のような疑問があります。

ハイボリュームセンターで手術を受けた方が良いことは分かったが、自宅からその病院まで遠い場合、地元の病院で手術を受けるべきか、それとも少し遠くても、いわゆるがんセンターなどのハイボリュームセンターに行くべきか。

こうした疑問点は主治医にはなかなか聞けないしインターネットで検索しても見つかりません。

佐藤先生は、

遠くのハイボリュームセンターで膵頭十二指腸切除術を受けたすい臓がん患者は、近くのローボリュームセンターで同じ手術を受けた患者に比べて、手術関連死が4.3%少なく、入院期間が3日短く、長期の死亡リスクが25%も低くなる、と紹介しています。

欧米では、2000年代後半より膵臓がん患者をハイボリュームセンターに集めて治療する政策を進めています。

実際に、その政策をとったオランダでは、入院中の死亡率は24%から4%まで低下し、2年生存率は38%から49%まで上昇したと報告されています。

少し遠くても、手術数の多い病院を選んだ方が良いという結論です。

病院の手術数の調べ方

では病院の手術件数はどのように調べれば良いのでしょうか。この本にも紹介されていますし、私のブログでも以前に紹介しています。

日本肝胆膵外科学会の修練施設を「専門医・指導医・修練施設検索」で調べたり、病院情報局:「細かい傷病名と手術・治療方式からランキングを探す」

で検索することができます。

手術は早いほうがよいか?

膵臓がんと診断されたら、患者としてはすぐに手術をしてもらいたいのですが、診断がつかないなど、さまざまな理由で1~2ヶ月先の手術となる場合があります。

この間に腫瘍が大きくなりはしないか、患者にとっては心配な問題です。

膵臓がんの診断後30日未満の患者では、腫瘍が1 mm 大きくなっていました。診断後30日以上待機した患者では平均で3 mm 大きくなっていました。しかし患者全体で見ると、再発率や生存期間などに差はありませんでした。

ただし、腫瘍の大きさが2cm 未満の患者に限ると、待機期間が30日以上の場合は、30日未満の場合よりも生存期間が短くなっていました。

以上のことから、腫瘍の大きさが2 cm 未満のすい臓がんであれば、なるべく早く手術にしたほうが生存率が高くなると言えます。

消化器がんでは、金曜日の手術は死亡率が高い

面白いのは、消化器がんでは、金曜日の手術は月曜日の手術よりも死亡率が約50%を上昇することです。

膵臓がんでは、61歳以上の外科医の手術だと、死亡率が67%上昇する

また患者としては、助教授クラスの若手の医者よりも、教授クラスの医者によって手術を受けたいと考えるでしょうが、手術をした外科医の年齢によって、手術死亡率はの差はほとんどありません。

ただし、例外は膵臓がんの手術です。

膵臓がんの手術に限って、41から50歳の外科医に比べて、61歳以上の外科医によって手術が行われた場合、死亡率が67%も上昇していました。

これは膵臓がんの手術が、他のがんの手術に比べて格段に難しい手術が多い、ということによるのだと思います。60歳を超えた教授クラスの外科医では、膵頭十二指腸切除術などの超難易度の手術をこなす体力がなくなるのかもしれません。

術後の痛みのコントロールができた患者は、生存率が高い

膵体尾部切除術後に、しっかりと痛みをコントロールできた患者では、コントロールができなかった患者より生存期間が長かった。

理由は推測ですが、術後の痛みはストレスとなり、ストレスは神経や内分泌バランスを乱します。また炎症を引き起こします。さらに免疫力を低下させるのが原因と考えられています。

こうしたことによって、がんの進行を早めている可能性があります。

動物実験では、手術中および術後の痛みがナチュラルキラー(NK)細胞の活性を低下させ、がんの転移を促進することが示されています。

抗がん剤治療の効果には免疫力が関係する

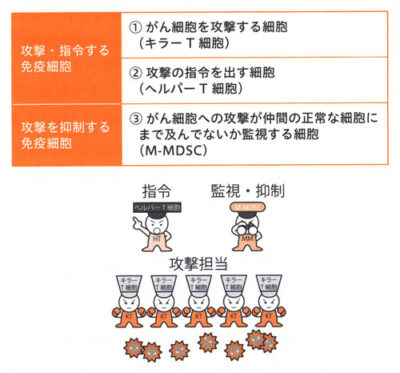

大腸がん患者を対象とした臨床試験では、血液中の3つの免疫細胞の量が生存期間と相関していることが明らかになりました。

①攻撃役の細胞、②指令役の細胞、③監視役の細胞です。

①と②が少ない、③が多い、これらの条件に二つ以上当てはまると、死亡または悪化するリスクが9倍にも膨れ上がってしまうことが分かりました。

免疫力の高い患者は、抗がん剤治療によって長生きする可能性が高いと言えます。

免疫力を高めるためには「正しい生活」をすることです。そのためには、

- 充分な睡眠をとる

- バランスの良い食事を3食、栄養価の高い食事

- 定期的に運動をする

で充分です。(これに加えて、瞑想などで心の平穏を。私の考えです)

その他の話題をピックアップします。

- 抗がん剤の副作用が出た方が出ない時よりも死亡リスクが57%低下する

- ステージ4でも手術できる例が増えている

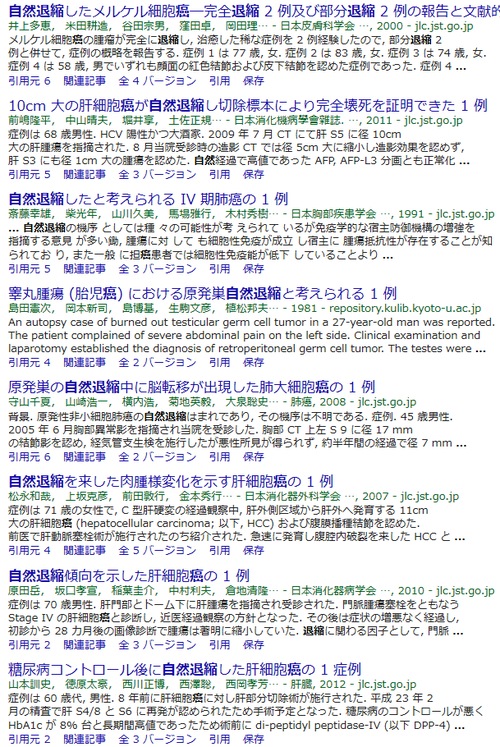

ステージ4の転移性膵臓がん患者でも抗がん剤治療によって腫瘍が縮小し、ダウンステージングによって、コンバージョン手術が可能となる。その割合は4.5%となっている - 生姜は副作用の吐き気を軽くするだけでなくがんの成長を抑制する可能性を秘めている

- ナッツを週に2回以上食べる人は、ナッツを食べない人に比べ、無再発発生率が良好であり、死亡リスクは42%低下した。ただしピーナッツ以外のツリーナッツに限られている

- 運動によって筋肉からがんの活動を抑える物質が分泌される

- がん診断後の生活習慣として2時間以上の昼寝をしていると死亡率が2倍以上も高くなる

- 心理的苦痛(つらい気持ち)ががん死亡リスクを30%以上高める。膵臓がんでは死亡率が2.76倍になる

- 抗がん剤治療中に筋肉が9%以上落ちると、死亡率が4.5倍に上昇する

キノシタさん。拙書を丁寧にご紹介いただき、本当にありがとうございます。いつもキノシタさんの情報収集力には感服しております。これからもよろしく御願い申し上げます。

佐藤先生。この本はもっと売れて欲しい、売れるべき本ですね。そう思います。