今日の一冊 (138)『がんでも歩こう! キャンサージャーニーを豊かにする運動のすすめ』

てなことを、このブログではあちらこちらで書いてきました。その私の提言を補強してくれるような本が出版されました。

[wpap service=”with” type=”detail” id=”4931400965″ title=”がんでも歩こう! キャンサージャーニーを豊かにする運動のすすめ”]

がんの本にしては異色です。はじめの「本書のねらい」を書かれているのは、帝京大学整形外科主任教授の肩書を持つ、河野 博隆氏です。

がん診療医が気づかない、「歩ける」ことの意義

がんが根治しないことが判明したら、「がんとの共存」を図らなくてはなりません。

治療の進歩により、がんとの共同の期間も延長しています。がんを慢性疾患として捉えてその期間の生活の質(QOL)を重視する、そうした生活を続けなくてはならないのです。

もちろんがんの初期からの緩和ケアも大切です。理想はそうですが実際にはそうそうがんの初期から十分な緩和ケアを受けられる患者さんは多くはありません。

がんになると当然ですが、医師も患者も、診断から最後の時までがんの治療に目を奪われてしまいます。

緩和ケアでも、痛みを抑えることや、食べることが重視されます。

もちろんこれらはとっても大事なことですが、それだけが目的になっていないでしょうか。

それは「歩ける」ということなんです。

歩ける・移動することができる・自分でトイレに行くことができる。

これがQOLを保つためにも、がん治療を継続するためにも大切なことです。

私はちょうど一年前に脊柱菅狭窄症の手術をしましたが、その結果、もとのように歩けるようになりました。「10歳若返った」それほどの効果が実感できます。

歩けないということはパフォーマンスステータスの評価は低下します。医者は治療の継続ができないと判断するかもしれません。

人が歩けるために、運動器の治療するのは整形外科です。

これまで整形外科は、がん患者と接する機会は限られていましたが、2018年の日本整形外科学会が「がんロコモーティブ・シンドローム」とテーマとして取り上げました。

整形外科ががん治療に積極的に関わっていこうとする姿勢を明らかにしたのです。

整形外科全体が、チーム医療の一員としてがん診療にかかわる活動が、「がんロコモ」対策です。ここで整形外科医に求められているのは、「がんを治す」ことではなく、がん患者さんが「歩ける状態」を維持することです。

多くのがん診療医は「歩ける」ことの意義に気づいていません。「歩ける」ようにする手段も持っていません。ここに整形外科医が関わる意義があるのです。

がんロコモとは

ロコモとは同期が障害されて移動機能が低下した状態と定義されています。

がん治療をしている高齢者はドコモであることが多く、がんロコモを意識する必要があります。

がんそのもので動けなくなる例は、骨転移や悪液質です。がんの治療によって動けなくなる代表例は、抗がん剤の副作用、手術・放射線治療の合併症です。がん以外の病気で動けなくなる代表例は骨粗鬆症や変形性疾患、脊柱管狭窄症などです。

最期まで尊厳のある生活

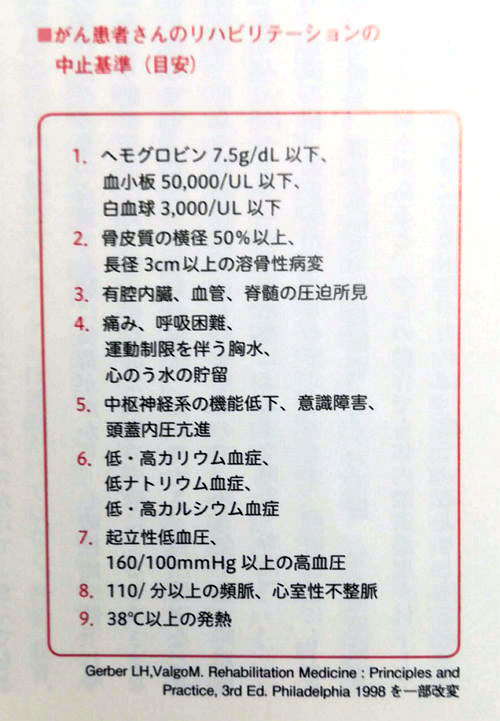

がん患者が運動をしてはいけない目安

骨転移に対して、歩けるようになるための手術をする、がんでも脊柱菅狭窄症の手術を検討する。こうして「歩ける」にようなれば、治療への意欲も継続できるし、運動をすることによって、最期まで「自分でトイレに行ける」ような、人として尊厳を保った状態をより長く維持できるのです。

例えばがんの転移を調べようとPET-CTという検査を行いますが、その結果で赤く光る集積があるということが、直ちにがんの転移となるわけではありません。

筋肉の炎症や骨の変形骨折でも同じような結果になるからです。

しかし、医者もがんの転移の検査をしているつもりなので、集積があると、転移だと思い込んでしまうこともあるのです。

当たり前ですが、がん患者でも急性関節症にもなるし、脊柱管狭窄症にもなります。

がんで動けないのだと思って諦めていたが、実は人工関節の手術や腰の手術を受けたら以前のように歩けるようになったということがあり得るのです。

運動はがんに有効ですですから、主治医も「自分に合った運動をしなさい」と言いますが、実際には抗がん剤の副作用で吐き気がある時はどうなのか、白血球数が減っている時は歩いてもいいのだろうか、そういったことには答えてくれないでしょう。

そうした判断の基準も詳細に説明がしてあります。

リスクをしっかりと判断して、がん患者でも「歩け」「運動を」です。

そして主治医が「歩ける」ことにあまり関心を示さないようでしたら、がん患者の運動に関心のある整形外科医を受信することも考慮してみましょう。

がんの最期を、長い期間寝たきりで過ごすのは、だれでも嫌でしょう。がんを治す治療ではなく、「歩ける」ことを重視した治療で、QOLの高い、人としての尊厳を保った余命を生きることができるのです。

整形外科医が勧める運動詳細については YouTube のロコモチャレンジというチャンネルで動画が紹介されております。