国民健康保険の一部負担金減免制度

がんになったとたんに病気のことももちろん心配ですが、お金のことも頭をよぎります。治療費はいくらかかるんだろう?仕事は続けられるのか? 家族の生活はどうなる?未成年の子供を抱えて一家の大黒柱ががんになると、さらに不安で暗澹とした気持ちになります。最悪の場合には、自分のがんの治療をあきらめる患者もいます。こうした場合に頼りたいのが、公的支援制度です。

がんとお金を扱ったサイトもいくつかあります。がん情報サービスには、

がんと診断された方のための公的・民間医療保険制度検索ウェブサービスの

- 「がん制度ドック」

などがあり、使える制度を検索することができます。

公的保険に関しては、

- 高額療養費制度

- 傷病手当金

- 国民健康保険税の減免・徴収猶予

- 障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金

- 年金の繰り上げ受給

などの制度があり、条件を満たせば利用することができます。

しかし、これらのサイトにも書かれていない制度があります。(専門家でさえもよく知らない?)

それが、国民健康保険の一部負担金減免制度です。

高額療養費制度は窓口での負担額が一定以上にならないように上限を決めている制度。国民健康保険税の減免・徴収猶予制度は、健康保険税(一般には健康保険料ということが多い)の徴収を免除するか一定期間猶予するという制度です。

一方、この国民健康保険の「一部負担金減免制度」は、窓口での3割負担を払わなくても良いという制度です。この制度、厚生労働省が一応の基準を決めて通知しており、実際にどのような制度にするかは地方自治体が条例で制定するとされています。対象者は国民健康保険の加入者だけですが、企業の健康保険組合によっては、同様の制度を独自に制定している場合もあります。

国民健康保険法第44条では、「特別の理由がある」ために患者が「保険医療機関等に」「一部負担金を支払うことが困難」な場合に、保険者(市区町村)が次の措置を採ることを認めています。

- 一部負担金を減額すること

- 一部負担金の支払を免除すること

- 一部負担金の徴収を猶予すること

一部負担金の減免が受けられるための条件(要件)として、資産と収入などに次のような条件があります。(自治体によって異なる)

- 特別な理由により著しく生活が困難となり

- 資産などの活用を図ったにもかかわらず、保険医療機関への支払いが一時的に困難となったこと

上の「特別な理由」には、次のようなものがあります。

- 震災、風水害、火災などの災害

- 干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不漁等による収入の減少

- 事業の休廃止、失業などによる収入の減少

商売をしていたが、がんになって仕方なく店を閉めた。あるいは会社を解雇されて傷病手当金も受給期間が終わってしまったような場合、生活保護一歩手前の状態になります。しかも健康保険料も払わなければならないし、窓口での3割負担もあり生活できないようなときに活用すべき制度です。

厚生労働省の通知「◆一部負担金◆の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の◆一部負担金◆の取扱いについての一部改正について」(平成22年9月13日)(保発0913第2号)に基準が示されていますが、これは「技術的な助言である」と通知文にも明記されているように、自治体の裁量でこれ以上の制度を設けても良いのです。また、自治体が条例などで明確に制度を定めていなくても、健康保険法第44条で規定されているのであり、住民の権利です。厚生労働省の「一部負担金減免および保険者徴収実施状況調査の結果について」には、

そもそも一部負担金減免は国民健康保険法第44条に規定しており、その実施基準などについて条例で別に定める旨は規定していないため、市町村区においていは条例などに定めがなくとも実施は可能である。

と書かれています。

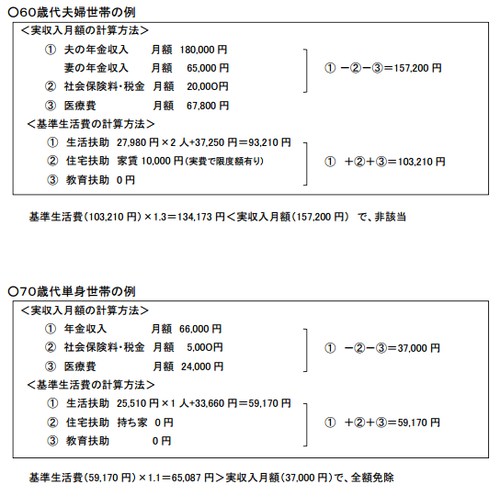

私の住む大田区では、残念ながらこの基準とほぼ同じ内容での条例が制定されていました。また、大分県竹田市の制度の申請書には計算例も載っています。大まかにいえば、収入から医療費を除いた金額が、基準生活費の1.3(1.1)倍以下かどうかで判定されるようです。

がんになって生活に困窮しているのなら、一度自治体に制度の確認と相談をするとよろしいかと思います。同時にこの制度の周知と拡充を求めて、議員さんなどに陳情と請願を行うことも重要でしょう。