今日の一冊(16)『三毛猫ホームズの遠眼鏡』

原宿「スーパーよさこい」こちらもベストショットに数えて良いかも

何の因果か、癌の王様と言われる膵臓がんになってから、音楽の趣向が変わった。それまではヴィヴァルディやドヴォルザーク、チャイコフスキーなどの魅惑的な旋律の音楽をうっとりと聴いていたが、バッハやベートーヴェンをよく聴くようになった。

[wpap service=”with” type=”detail” id=”4006022573″ title=”三毛猫ホームズの遠眼鏡 (岩波現代文庫)”]

少なくとも私個人で言えば、毎夜ベートーヴェンに聴き入るのは、単に古くて定評があるとか、安心感があるからだけではない。常に高みをめざして努力する、前へ進むエネルギーに「人間の気高さ」を確かめたいからである。

「死」が身近に感じられるようになったからなのか、以前は堅苦しいと感じて交響曲の全楽章を聴き通すことが難しかったベートーヴェンが、その音楽から「苦悩」や「絶望」その果てにある「希望」を見出して、私の心が共振しているように感じられた。

本書は岩波の「図書」に連載された30回のエッセーを集めたものである。音楽と演劇の愛好家である赤川次郎の、それらを豊かな感性で紹介するとともに、今日の右傾化する日本へのするどくて先見性のある批評でもある。

日本の経済発展は、水俣病のような公害被害者を、「多数の幸福のための犠牲」として切り捨ててきた。これは日本的な少数者差別だろう。

~~~~~~~~~~~~~~~

東日本大震災から一年半あまりを過ぎて、今なお仮設住宅に暮らす人々もまた「少数者」として忘れられかけているのではないか。そうでなければ、新たな税まで設けて捻出した復興予算を、砂糖に群がるアリのように、役人が被災地そっちのけで奪い合うなどという醜悪なことができるはずがない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

こうして考えてくると、本当に「少数」な「少数者」で、もはや対策の打ちようもなく絶望的なのは政治家だ、という笑えない考えが浮かんでくる。しかもその自覚がないのが問題である。(「少数者はどこにいる」より)

「利己的だ」と若者を批判した政治家が男色買いをしたり、政党交付金でベンツのローンを払ったりと、もっとも「利己的」だという笑えない現実はますますひどくなっているように見える。

2014年の「スリッパはどこへ行った」では、

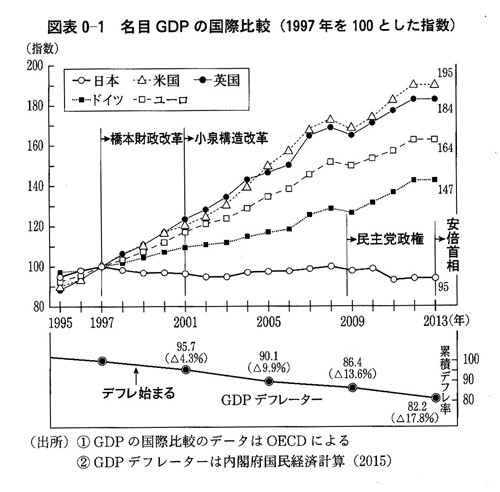

ところで、今、新しい都市伝説の主人公が日本を深い闇の中へ引きずり込もうとしている。国際舞台で、原発事故の状況はコントロールされていると、堂々とウソをつき、戦争できる国にすることを積極的平和主義と呼ぶ。

安倍政権を支えたい経団連が好景気のイメージ作りをしているだけで、原発の収束も、大地震への備えも、高齢者が増え続ける問題もすべて後回しにして、オリンピックやリニア新幹線に金を注ぎ込む。十年、二十年後に、どんな地獄が持っているか。

NHKの特集がどんどん右寄りになり、政府に批判的な番組やキャスターは次々に姿を消す。そんな日も遠くない。

いやNHKの「そんな日」は既にやってきているようだ。赤川次郎ってなかなかいいじゃないか。実は私は彼の小説を読んだことがない。何となくで食わず嫌いだった、と反省している。

最新刊の『東京零年』でも読んでみるとするか。

[wpap service=”with” type=”detail” id=”4087457958″ title=”東京零年 (集英社文庫)”]