光線力学療法(PDT)が膵臓がんに適用できるようになるか?

財形新聞などによると、「早稲田大学と防衛医大は17日、生体組織表面にシールのように貼り付けられる体内埋め込み型の発光デバイスを開発。このデバイスを担がんモデルマウスの体内に移植することで、光がん治療に応用し、腫瘍を消失させることに成功したと発表した。」と報じられています。

光線力学療法(PDT)とは

光線力学療法(Photo Dynamic Therapy)とは、生体内に光感受性物質(光増感剤)を注入し、標的となる生体組織にある波長の光を照射して光感受性物質から活性酸素を生じ、これによって癌や感染症などの病巣を治療する術式である。

1980年に日本で開発された治療法で、初期肺がんに適用されて広く知られるようになりました。

ポルフィリン化合物が腫瘍組織に集まりやすい性質を利用し、正常組織からは排出された48時間後に、レーザー光を照射して光感受性物質を励起し、放出された活性酸素によってがん細胞のミトコンドリアや細胞膜を破壊しようとする治療法です。

早期肺がん、表在性食道がん、表在性早期胃がん、子宮頚部初期がんおよび異形成、加齢黄斑症、原発性悪性脳腫瘍、化学放射線療法又は放射線療法後の局所遺残再発食道癌などで健康保険の適用となっています。

光源としては、630nm のエキシマダイレーザーが用いられるが、装置がまだ高価であり、表層部の腫瘍に限定されているのが課題であった。

早稲田大学らの開発

早稲田大学と防衛医大の共同開発の概要はこちらに掲載されている。

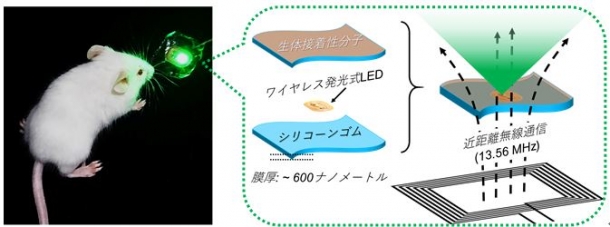

本研究で開発した生体組織表面にシールのように貼り付けられる無線給電式発光デバイス(Nat. Biomed. Eng.の論文中のFigure 1aを改変の上転載)

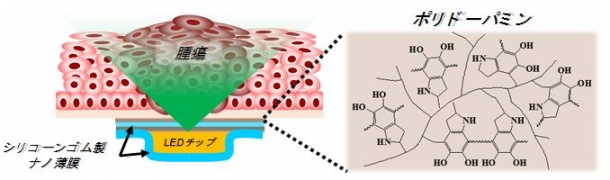

生体模倣型接着分子ポリドーパミンを修飾したナノ薄膜による光源の固定(Nat. Biomed. Eng.の論文中のFigure 1cを改変の上転載)

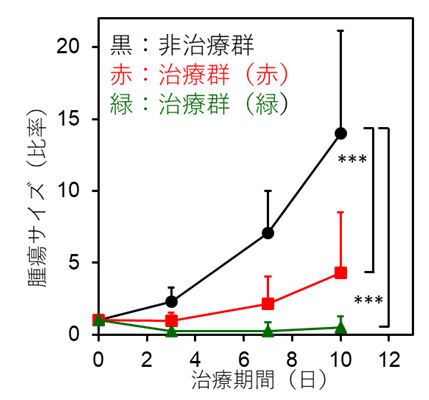

埋め込み型発光デバイスによるmPDTの腫瘍縮退効果(Nat. Biomed. Eng.の論文中のFigure 4hを改変の上転載)

- 生体内の臓器や組織上に長期間安定に固定できる体内埋め込み型の発光デバイスの開発が望まれていた。

- 高分子ナノ薄膜と無線給電式LEDを組み合わせることでシールのように貼り付けられる発光デバイスを開発し、担がんモデルマウスへの体内埋め込み型の光がん治療に応用させ、腫瘍を消失させることに成功した。

- 従来の1000分の1の光強度かつ緑色光による高い治療効果を世界に先駆けて実証した。

- 深部臓器がんへの適用が困難とされていたPDTの適用範囲の拡大が期待される。

腫瘍組織に薄いLEDデバイスを密着させて2週間以上留めておける。電源は無線給電で供給する。

無線給電式のLEDチップ(赤・緑)を担がんモデルマウス体内の腫瘍直下に固定し、無線給電アンテナを用いて10日間連続的に点灯させたところ、腫瘍を消失させることにも成功しました。

2000年に入ってから、出力の非常に弱い光源(従来の1/1000)を用いた「メトロノミックPDT (mPDT)」法が提唱され、従来のPDT法では難しかった体内深部の臓器にできたがん(たとえば肝がん、膵がん)を治療できる新たな医療技術として大いに期待されています。しかし、光強度の非常に弱いmPDTでは、光源の位置が少しでもずれると腫瘍への光照射が不十分となり、抗腫瘍効果が得られません。そのため、生体内の臓器や組織上で安定に固定でき、腫瘍に対して長時間安定的に光照射できる体内埋め込み型の発光デバイスの開発が望まれていました。

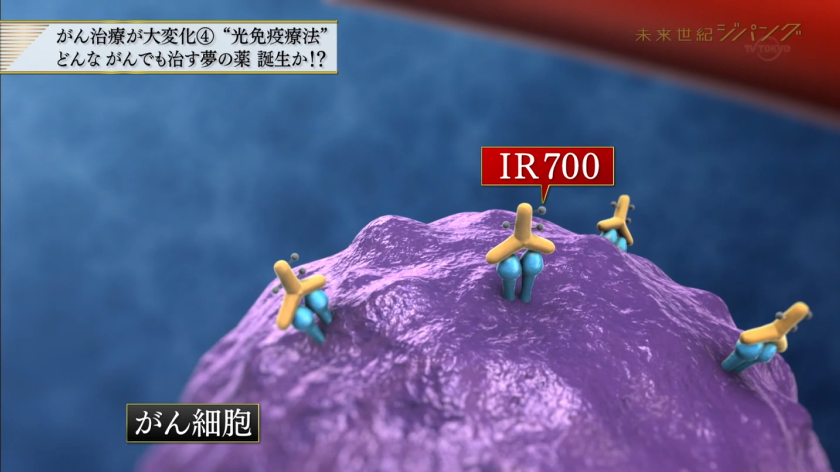

光免疫療法とともに期待できる

小林久隆氏らの光免疫療法は、近赤外線を使って細胞膜を物理的に破壊する方法ですが、こちらは、非常に弱い緑色光によって、光感受性物質から放出された活性酸素で腫瘍を破壊しようとする研究です。

光免疫療法が膵臓がんなどの深部のがんに適用されるのはまだまだ先のことでしょうが、早稲田大学の研究も実際の臨床に早く適用できるようになって欲しいものです。

このLEDデバイスを使って小林久隆氏と共同したら、膵臓がんに適用できないのだろうか?