「低用量抗がん剤治療」は『偽善の医療』か?

山崎豊子「白い巨塔」の二人の主人公は財前五郎と里見脩二。二人とも架空の人物であるがWikipediaに載っているのだから、この小説の人気が分かろうというもの。里見脩二には一回り以上も年の離れた兄がいて、その名前が里見清一である。そのペンネームで現役の医者が本音で書いた『偽善の医療』である。最近『希望という名の絶望―医療現場から平成ニッポンを診断する』のタイトルで2冊目が出て、里見清一=國頭英夫(三井記念病院呼吸器内科科長)氏、「白い巨塔」の医学監修をした医者であることが表向きになった。

この2冊が痛快である。ひねくれた感覚で、多くの世の中の考えに逆らい、世の「良識」に挑戦した本である、そうだ(本人がそう言っている)。読んでみて、決してひねくれていないよ、と言ってやりたくなるのは、私もひねくれた性格で、長い物には巻かれたくない、世の中の良識、多数意見には逆らいたくなる性分だからだろう。

例えば「第一章 患者さま撲滅運動」では、医療はサービス業であるから顧客である患者は「患者さま」であるとする、厚生労働官僚の単細胞ぶりを非難する。患者が顧客であるなら、当然行き着く先は「高水準の医療を少ない費用で」購入するのが賢い消費者であると思うようになる。モンスターペイシャントが増えるのもあたりまえだ。

私も「患者さま」と言われたら気持ちが悪い。だって看護師も医者もこちらを金を払ってくれるお客としか考えてないってことだろう。「またのお越しをお待ちしています」と言われると小馬鹿にされた気はしないか。「お大事に」といわれた方がましだろうと思う。

第11章 「間違いだらけの癌闘病記」はどんなことが書いている気になって真っ先に開いた。まさか私のブログのことは書いてないよなぁ。高齢者の癌は進行が遅いというのは間違いだそうだ。「若い人の癌は進みやすいから検診を受けるべきである」も間違い。これは分かる。若くなくても膵臓がんは進行が早いが、だからといって3ヶ月ごとに膵臓がんの検査を受けることは不可能だ。「検診して早期発見をすれば治る」を否定している点で、近藤誠氏と同じことを言っている。

要点だけを紹介しても里見清一先生のひねくれさ加減は伝わらない。ドラッグ・ラグについてこんなことを書いているので、ひねくれさ加減を味わって欲しい。

どうして日本では欧米に比べて新薬の承認が遅れるのか、患者さんに行き渡らないのかという疑問について、臨床試験の方法論を専門にしている私の同僚は、こう言っている。「だって、アメリカ人は、ランダム化試験を含め、臨床試験を一杯やっているんだから。データがみんなアメリカから出ていて、それで日本と承認が同じなんてのだったら、むしろアメリカ人が怒るだろう」

「セカンドオピニオン」も不要だと断言する。セカンドオピニオンに行って、担当医と意見が違ったとき、どうするのか? どちらを選ぶのか? それともサードオピニオンを受ける? せいぜいが担当医と同じ意見だったというので元の担当医のところに帰ってくるだけだ。たまに「もっと効果的で低侵襲の治療法があります」と言われたら、いかさまの代替医療を勧められたという笑い話のようなことも多い。とこんな具合で持論を進める。

まぁ、セカンドオピニオンの例は、外科医は手術をしたがるが放射線には別の選択肢を出してくれるかもしれないから、全部が全部里見先生の意見には賛同できない。だからセカンドオピニオンは「別の科の医者を選べ」と言われている。しかし、最後は自己決定しなければならない。自己決定を先延ばしにしたい、誰かに「これなら確実に治ります」と言って欲しくてセカンドオピニオン、ドクターショッピングする患者が多いというのは分かる。

『がん患者学』の柳原和子も「いい加減にドクターショッピングは止めておけ!」と言われたと書いているが、自己決定のための積極的な情報収集とドクターショッピングは紙一重だろう。

「有力者の紹介は有難迷惑」では、有り難迷惑どころか、反って逆効果になる場合が多いと脅かしている。実際にそうだろうなと、読んで感じ入る次第である。私など病院に顔の利く、有力者の知人がいないからそのような心配はしたことがなくて幸いだった。

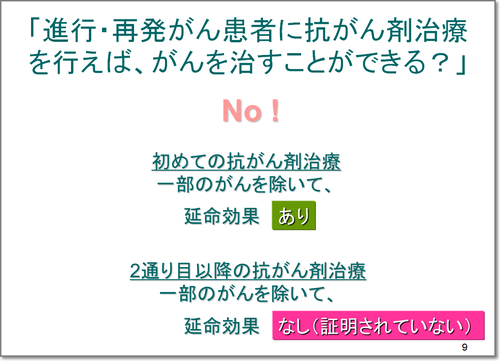

『癌の「最先端治療」はどこまで信用できるか』には、休眠療法と低用量化学療法を批判した部分がある。低用量化学療法は「最先端治療」との脚光を浴びるほどの治療法とは言えまい。標準治療からはずれているだけだと思うのだが、ま、それは措くとして、その箇所は次のように書かれている。

要するに、現時点で、「休眠療法」 ないし「低用量化学療法」 は、それを推奨するだけのデータがない。「ない」 ことと「無効である」 ことはイコールではなく、もちろん、これからそういう成果が出てくる可能性はあるだろう。私自身は懐疑的であるが、私の個人的見解などはどうでもよい。研究を継続される先生方が、見事、私の期待を裏切って成果を挙げられるよう、心から願っている。そういう治療法が実現すれば、患者さんに対する利益はきわめて大きい。そのことに私に異論があろうはずはない。

ただし、「まだ実現していない」 ということはつまり、実験段階なのである。研究は継続すべきであるが、それをあたかも「そういう治療法がある」ものとして、通常の化学療法と同列に提示するのは、科学者のとるべき道ではない。もしそうしたいのであれば、それは、霊感商法の壺同様、「信じなさい」という謳い文句とともに売るべきものである。学会などからは当然脱退すべきであろう。保険診療の対象にするのも詐欺行為に近い。

実験は実験として、研究は研究として、行うべきである。患者さんから「そういうのがあったらいいなあ」と言われたら、それを一刻も早く開発すべきである。それは、医者側にとっても辛く苦しいことであるのは、すでに一世紀以上も前、エミール・ルーが経験した通りである。それでは、患者はどうなのか。患者もその「科学的な医者の苦悩」とやらにつきあわないといけないのか。つきあう必要は、実のところない。ただし科学から離れたその時、あなたに向き合っているのは、あなたや私が普通使っている意味での「医者」ではなく、アフリカの呪い医師の流儀で「治療」しようという「治療師」である。その人が、良心的で、かつ(あなたともども)幸運であることを切に祈る。

この主張には反論せざるを得ない。私なんぞは、医者は科学者ではなくアーティストだと思っている。科学者であるならば里見氏の指摘は当たっているだろう。しかし、例えば抗がん剤TS-1の副作用に耐えられないから少し休薬することもあるだろう。あるいは量を減らして服用する等という例は、臨床の現場ではひんぱんにあるではないか。「通常の化学療法」というのが、臨床試験で用いられた抗がん剤の量を投与すべしというのであれば、休薬したとたんにエビデンスはなくなる。その時には霊感商法と同じになるのか? アフリカの呪い医師になるのか? エビデンスのない治療はやってはいけないのなら、心臓のバイパス手術もモルヒネの投与もダメだろう。医者は匙加減をしてはいけないのか。

「実地医家のための会」が出版した『命をあずける医者えらび―医療はことばに始まり、ことばで終わる』に、私の主治医である鈴木央先生の『「物語」に寄り添う』というすてきな文章がある。例によって長くなるが引用したい。

「物語」に寄り添う 鈴木央

私は街なかの診療所で普通の内科医をしています。外来患者さんの診察はもちろん、診療所に来ることができない患者さんのところに往診することもしています。最近では、このような往診のことを訪問診療、在宅医療と言うようになりました。

さまざまな事情で在宅医療の対象となられる方々がいます。老衰で歩けなくなった方、脊髄が麻痺して寝たきりになった方、がん末期の方、難病を患っている方……。なかには、自宅で最期の時を迎える方もいらっしゃいます。

たくさんの看取りの経験の中で私は気づきました。それぞれの患者さんが、ドラマティックとまではいかないものの、それぞれの大切な「物語」を持っているということに。そしてこの「物語」に寄り添っていくことによって、少し深いところで医者と患者さんは通じ合えると感じられるようになりました。今ではこれは医者の大切な役割のひとつではないかと考えています。

医学は「物語」を必要としません。医学を科学的に研究するためには患者さん一人ひとりの人格は押し殺され、ひとつのデータとして扱われます。もちろんそうでなければ、自然科学となりえないのですが、これが医療の現場にもあてはまると考えている医者は少なくありません。最近医者の間では、「エビデンス・ベイスド・メディシン(EBM)」という考え方がはやっています。患者さんの治療にあたっては、効果があることを科学的に実証された治療法を用いなさいという考え方です。当然と言えば当然です。しかし、この考え方だけでは、医療の現場は動かないと思うのです。

医学と医療の違い

医療における医者の役割は、医学の知識を用いて、患者さんと相談しながら治療を行っていくことであると私は考えています。患者さんはもちろんそれぞれの「物語」を抱えています。これを無視して医学的な論理だけで治療を行ってもうまくいくわけがありません。

例えばAという薬は80%の患者さんに効果があるということが実証されています。医者は自分の患者さんにAという薬を用いて治療をしました。残念ながら効果はありませんでした。ところが、ここから先は「エビデンス・ベイスド・メディシン」は何も教えてくれません。残り20%の人のことは基本的に考えていないからです。しかし、医療という現場には厳然として「Aという薬に効果がなかった患者さん」が存在し、対応を求めているのです。

もちろん別の治療法が存在し、これらを行うことによってある程度の効果が得られるかもしれません。その治療法を行っても、効果がなかったとき、その患者さんの心のケアはどうすればよいのでしょう。医学は何も答えてくれません。

一方では、このようなケースもあるかもしれません。Kさんは友人の一人から、コレステロールを下げる薬を服用したところ副作用が現れて大変苦労したという話を聞きました。Kさんは、自分にも副作用が現れるかもしれないと考えるようになりました。健康診断を受けた時にコレステロールが高いので、コレステロールを下げる薬を服用するように指示されました。Kさんは断ります。医師はなぜコレステロールを下げる必要があるのか、繰り返して説明します。それでもKさんは薬の服用を断るのです。ここから先は医者がどのように対応するのかで、Kさんの医療に対する満足度は大きく変わると思われます。

ひたすら医学的な必要性のみを説明し、Kさんの考えを聞こうとしない医者と、Kさんがなぜ薬を飲むのを嫌がるのかを聞いてくれ、理解を示してくれる医者、どちらの満足度が高いでしょう。どちらの医療のほうが正しいのでしょうか。医学と医療が違うのはこんなところからもわかるのではないでしょうか。

在宅医療の世界では、より深い物語に触れることができます。

統計学的に証明されたエビデンスは、あくまでもその患者全体に対する効果であって、目の前の患者に効果があると保証されたものではない。TS-1の副作用を訴える患者に「決められた量を飲まないのなら、命の保証はできません」と言う医者がいたとしたら、それこそアフリカの「呪い医師」ではなかろうか。

次の文はイレッサに関してのものであるが、エビデンスが万能ではないという意味では同じ趣旨であろう。

それではイレッサは無効であるのか、ということの判定は、繰り返し述べたように、統計で確率として計算される。一部にべらぼうによく効く薬でも、全体に対しての効果は「統計学的に」検出されない可能性がある。

イレッサは、一部の肺癌には著明な効果があるが、集団全体に対する効果は「統計学的に」証明されなかった、というのが、「無効であった」とされるランダム化試験の結果であって、本物の「無効」とは異なる。こういう場合どうすればよいのか? 効く患者をいかにして選択するか、が非常に重要であり、実際、そのような研究や臨床試験は現在までなお続いている。

無効であっても効く患者がいるし、標準量の抗がん剤でなくても効く患者がいるのである。なぜなら人間は全て個性があり、癌にも個性があるから。なんと、このイレッサに関する記述は、里見氏の同じ本の別の章に書かれているものであった。

持ち上げたり、けなしたりと忙しいが、私のひねくれ根性のなせるものだと思って勘弁願いたい。『希望という名の絶望』を読めば、里見清一先生は患者にも慕われるよい医者であることが理解できる。自分の患者が亡くなったときには、夜中であっても必ず見送りのために病院に出てくるのである。子どもや孫が遠くにいて見舞に来れず寂しい思いをしている患者のために、自分の小さい娘を病室へ行かせ、最期の看取りに立ち会わせたりもする。『神様のカルテ』の栗原一止のような、不器用だが暖かみのある先生であろうと想像する。

「希望とは、逆境の中に存在する」とか「死ぬまでがんばれ!と言われた患者がぶち切れる方がまっとうである」とか、私としては波長が合いまくって琴線に触れる話が多い本である。あなたが「ひねくれ者」だと思っているのなら、読んで後悔しないはずである。

ところで『神様のカルテ』読みました? 『神様のカルテ 2』までも読んだが、涙が止まらなかった。古狐先生の最期の演出などは最高です。漱石かぶれの一止の奥さん、ハルさんこと榛名さんが素敵だったなぁ。映画化されるそうですね。原作よりも優れていると思った映画にはお目にかかったことがないから、たぶん私は観ない。でも、宮崎あおいの榛名は良いかもしれない。

山崎豊子「

山崎豊子「 この2冊が痛快である。ひねくれた感覚で、多くの世の中の考えに逆らい、世の「良識」に挑戦した本である、そうだ(本人がそう言っている)。読んでみて、決してひねくれていないよ、と言ってやりたくなるのは、私もひねくれた性格で、長い物には巻かれたくない、世の中の良識、多数意見には逆らいたくなる性分だからだろう。

この2冊が痛快である。ひねくれた感覚で、多くの世の中の考えに逆らい、世の「良識」に挑戦した本である、そうだ(本人がそう言っている)。読んでみて、決してひねくれていないよ、と言ってやりたくなるのは、私もひねくれた性格で、長い物には巻かれたくない、世の中の良識、多数意見には逆らいたくなる性分だからだろう。