エピジェネティックな変化だから、末期がんでも治ることがある

近藤誠の「がんもどき理論」

近年、生物学あるいは遺伝学の分野で「エピジェネティクス」が話題になっています。私はこの分野では門外漢ですが、がん患者としての立ち位置から、がんとエピジェネティクスの関係について考察してみます。勘違いや間違いもあるかもしれませんが、がん患者が関心を持つ一助になればとの思いです。導入部として近藤誠氏の「がんもどき」理論を取り上げます。

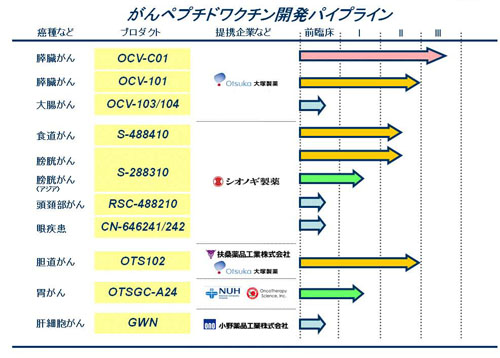

近藤誠氏の「がんもどき」理論(というよりは仮説)には賛否両方あるようです。中村祐輔氏は著書『がんワクチン治療革命』で、「がんもどき」は存在しないのだから、仮説の前提が間違っている、荒唐無稽な話だと一蹴しています。返す刀で、国立がん研究センターが、がん難民を大量につくりだした元凶だ、とも批判しています。

『「平穏死」10の条件』や『胃ろうという選択、しない選択 』の著書のある長尾和宏氏は、アピタル「町医者だから言いたい!」の「近藤誠先生の功績」で次のように言っています。

私は、基本的に近藤先生のファンです。近藤理論に賛成できる点が多いのです。7割賛成、3割反対みたいな感じです。

2 がんもどき理論の本質

「がんもどき理論」の本質を私なりに解釈すると、「治らないものは治らない」に尽きると思います。すなわち医学・医療の全否定ということになります。しかし、本物のがんとがんもどきに完全に二分できません。現実はそんなに単純ではなく、現実との乖離がありすぎます。考え方は面白いですが飛躍があるので埋める作業が必要です。

3割の「反対」のなかに”現実との乖離がありすぎ”る「がんもどき」理論も入っているというわけです。長尾氏も、「がんもどき」理論は現実とあわないと言っているのです。

近藤誠氏は『あなたの癌は、がんもどき』のなかで、「そもそもがん細胞の性格は、遺伝子セットのプログラムで決まります」「各臓器の細胞から発生するがん細胞は、各臓器の細胞と(したがって受精卵と)同じ遺伝子セットを持っている。異なるのは、発生臓器の細胞とは違うプログラムが作動しているという点です」と書いています。(P.51)

近藤氏の、遺伝子のプログラムがすべてを決めている、というのは20世紀の生物学・遺伝学です。遺伝子が指示を出し、細胞がそれを実行するという理論、遺伝的プログラムの概念には致命的な欠陥があります。それは遺伝子をソフトウェアとみなし、細胞をハードウェアとするものですが、遺伝子はハードウェアの一部であり、指示も出すだけではなく、指示を与えられているのです。相互に複雑に関連している「複雑系」として考えなければなりません。

一個の細胞の遺伝子が変異を起こし、それが主な原因となって細胞が異常に増殖する、というのが、これまでの40年間にわたって信じられてきた説明でした。そして増殖する細胞集団の中で、更に変異が蓄積してさまざまに変異した遺伝子が混在するようになる。この多様な遺伝子は互いに競い合うように悪性となり、ついには転移能力を獲得するようになります。がんは発生から転移にいたるまで、すべて「遺伝子の変異の問題」だというのが、「体細胞突然変異説」といわれる仮説です。近藤誠氏の「がんもどき」もその一種です。

エピジェネティクスでがんの自然寛解も説明できる

しかし21世紀になって、がん研究者はがんのエピジェネティックな変化に注目しています。この理論によれば、末期がんの「自然緩解」も、エピジェネティックなプロセスの逆行として説明できるのです。

「エピジェネティクス」については、福岡伸一氏の「エピジェネティクス入門」が、3回の連載でやさしく解説されています。愛知県がんセンター研究所の近藤豊先生の、

は専門的ですが、図解を多く用いて解説しています。

エペジェネティクスとは

遺伝子の実態はワトソンとクリックが発見したDNA(デオキシリボ核酸)で、二重らせんの構造をしています。しかしDNAは二重らせんのままむき出しになっているのではなく、そのまわりに多様な有機分子を結合しています。いわば腕をワイシャツの袖で覆っているようなものです。DNAは衣服をまとい装飾品で飾りたてているのです。

この袖のような有機分子が、遺伝子を活性化(タンパク質を作る指令)させたり不活性化させたりするのです。遺伝子には自分自身を活性化させることはできません。どういうタイミングでどの遺伝子を活性化させるかは、細胞核の外からの情報として与えられます。

しかもこれらの有機分子は長時間同じ遺伝子にくっついている、場合によっては子孫にまでその状態が引き継がれるのです。遺伝するのは遺伝子だけではないのです。

「エピジェネティクス」とは、遺伝子の働きを調整するこれらの分子が、どのようにして遺伝子をコントロールしているのかを研究する学問分野で、21世紀のこの十年間で急速に発展している分野です。

特にがんに関するエピジェネティクスはよく研究されています。がん細胞内では多くの遺伝子がメチル基を失って「脱メチル化」していることが知られています。これによって遺伝子活動の異常が生じます。細胞増殖を抑制できなくなるのです。がんは遺伝子の突然変異によっても生じますが、多くが遺伝子の脱メチル化なのです。突然変異は元には戻せませんが、脱メチル化は、エピジェネティックなものなので元に戻すことができるのです。この点に将来への大きな希望があります。

細胞膜はパソコンのCPU

細胞をパソコンに例えることができるでしょう。遺伝子あるいはゲノムはハードディスクです。ここに基本的なOSや動作の設計図であるプログラムが書かれています。しかしこれだけではパソコンは動きません。プログラムを起動し、キーボードやLANを経由したインターネットの情報を整理して(環境の情報を取り入れて)、次にどのような動作をするべきかを指令する装置が必要です。パソコンではCPUです。細胞では、実は細胞膜がその役割を果たしているのです。

遺伝子は単なる設計図の格納庫です。重要な設計図ですが、例えれば、ハードディスクがなければパソコンとしてほとんど機能しないでしょう。しかし、ハードディスクだけでパソコンが動くと考える人はいないはずです。

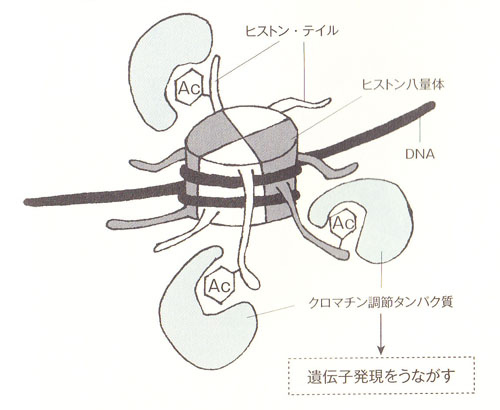

エピジェネティックな現象としてはいくつかありますが、その一つとしてヒストンのアセチル化を例にとって紹介します。

DNAはひものようなものが単純に存在しているのではなく、ヒストンといわれる物質(ヒストン八量体)に約二回巻き付くようになっています。このヒストンのしっぽの部分にアセチル基がくっついて、それが目印の役割をしてDNAの転写が促進されます。

また、DNAそのものにも、DNAのアミノ基シトシンのメチル化という現象があり、遺伝子の発現が抑制されるのです。

細胞が、多彩に変化する環境にDNAに書かれた設計図だけで対応することは不可能だということは、簡単に想像ができます。コンピュータプログラムも、私がプログラミングをはじめた初期には、N88BASICのように「フロー駆動型」であったものが、いまでは「イベント駆動(イベント・ドリブン)型」といわれるものに置き換わっています。イベント・ドリブン型というのは、キーが押された、マウスがある領域の上でクリックされたというような、あるイベントに対してどういう反応をするかをプログラミングしています。環境のできごとに対して反応が定義されているのです。

細胞も、細胞膜を通じて周辺からの情報を入手して、それに対してどのような反応をするか、どの遺伝子を使ってどのタンパク質を作るのかを決定しているのです。その際に、細胞の周囲(微小環境)からの情報、周囲にある別の細胞との協調関係など、実にさまざまな要因を考慮して、反応を決定するのです。

遺伝子に書かれた単純なフロー駆動型で、私たちの生命が維持されるはずはないのです。

放射線の影響

まもなく東日本大震災から8年目になります。甲状腺がんは多発かどうかが、いまだに決着していませんが、甲状腺がんだけに注目が集まるのも不思議なことです。他の病気の多発はなかったのかどうか、これらも検証されなければなりません。

ドーキンスの『利己的な遺伝子』に代表される「生命は遺伝子によって支配されている」というセントラル・ドグマを否定する科学者が増える一方で、ICRPなどの放射線影響に関する国際的組織は、いまだに遺伝子がすべてを決めていると信じているようです。放射線がDNAを切断し、その結果がんを発症するの一つ覚えです。

チェルノブイリ原発事故による影響は、子どもの甲状腺がんだけであるとして、それ以外の心臓血管系の疾病を含めた、他の病気による県境への影響は無視してきました。ベラルーシで被曝者の間に起きているたくさんの身体の異常、不健康な子どもが圧倒的に多いという事実も「疫学的に証明されていない」として、原発事故の影響ではないとしてきました。福島でも同じことが起きています。そして「疫学」のもとに無視されているのです。

重イオンマイクロビーム放射線によって数個の細胞にだけ放射線を照射しても、その周囲の細胞が影響を受けることが発見されています。これはバイスタンダー効果と呼ばれ、ゲノム不安定性も含めてエピジェネティックな現象とされています。また、ペトカウ効果もエピジェネティックな現象と考えらるでしょう。

放射線によるエピジェネティックな影響については、綿貫礼子氏が先駆的に指摘しています。

『放射能汚染が未来世代に及ぼすもの: 「科学」を問い、脱原発の思想を紡ぐ』で、

一方、放射線はゲノム不安定性やバイスタンダー効果などを通して、DNAメチル化などエピジェネティックなパラメーターを変化させ、遺伝子の発現を変化させている。バイスタンダー効果は、細胞レベルだけでなく、組織、器官、そして生物個体でも現れることが示されている。頭部へ局所的にX線を照射したマウスでは、総体的なDNAメチル化レベルが減少することが明らかになっている。また、照射された頭部から離れた脾臓内で、メチル化パターン変調の鍵となるタンパクのレベルを変化させることが示されている。

次のような仮説(懸念)も提示しています。

- セシウム137の体内蓄積による放射線の内部被曝によって、エピジェネティックな変化が生じる。その結果、女性の生体内でホメオスタシスのアンバランスを介して生殖の健康が損なわれる。

- その女性が妊娠したとき、胎児は子宮内に蓄積しているセシウムによって被曝し、発生の重要な時期にエピジェネティックな変化が生じ、生後の外的要因(新たなセシウムの外部・内部被曝を合む)に対して非常に脆弱となり、病気に罹りやすい体質となる。

2章では、『放射能汚染が未来世代に及ぼすもの(チェルノブイリの未来世代に何が起ころうとしているのか―手探りの調査から「仮説」までの研究アプローチ;仮説ポスト・チェルノブイリ世代の非ガン疾患増加に対する放射線影響―エピジェネティクスの観点から)』としてチェルノブイリの影響をエピジェネティクスの視点から捉えようとの試みを提案しています。

放射線医学総合研究所も、IAEAと連携して低線量放射線の影響を研究するとして、重要な研究課題のひとつに「エピジェネティック効果 (バイスタンダー効果やゲノム不安定性)」を掲げているのです。

放医研の今岡達彦氏を研究代表者とする研究発表論文「放射線発がんにおける非遺伝子変異的プロセスの解明」には次のように書かれています。

組織微小環境がDNAメチル化状態の変動を伴うエピジェネティックな機構によって腫瘍形成を抑制することを示す証拠を得たことは、個体レベルで放射線のエピジェネティックな影響を探索する上での貴重な実験モデルを提供するものであり、将来の研究の発展に直結する。

実際、本事業の結果を受け、別の系統で同様の実験を実施したところ、移植部位に同様の非腫瘍化が見られたほか、放射線照射した個体の組織微小環境からは触知可能な腫瘍が形成されやすいという途中結果が得られている。

がんのエピジェネティクスはまだ動物実験レベルの研究が主であり、ヒトにおいて明らかになっているとは言いがたいですが、従来のがん遺伝子とがん抑制遺伝子に焦点を当てた「体幹細胞突然変異説」では、がん細胞の免疫系に対する反応までは説明し切れません。「自然緩解」に対しても説明することができず、何が起きているのか分からないから「例外的症例」として生存率曲線のデータからこっそりと削除するだけなのです。

白血病においてはエピジェネティックな治療の有効性が示されています。白血病細胞には染色体異数性や突然変異が多くみられるのですが、原因となった染色体の再配列を元に戻さなくても、細胞の働きを正常化することができるのです。遺伝子レベルでは異常であっても、全く正常な白血球のように振る舞うことができるのです。この事実はエピジェネティクスの優位性を示しているといえます。

がんは遺伝子に支配されているから、早期発見も早期治療も無駄だという「がんもどき」理論に反して、エピジェネティクスでは癌化のプロセスを逆行させることができるのです。

本当に、人体は神秘に満ちています。かつては遺伝子が分かれば生命のすべてが分かると、人々は期待したのでしが、ヒトゲノムがすべて解明されても、反って生命の不思議は増大するばかりである。

がんの原因は?

以下は『エピジェネティクス 操られる遺伝子』の第11章「デビルに幸いあれ」からの要約です。

細胞が変質してがん細胞になる過程については二つの仮説がある。ひとつは、がん細胞はニューロンや皮膚細胞などのように完全に分化した細胞が、脱分化して幹細胞のような増殖能力を取り戻したのががん細胞だという説である。(脱分化説)

もうひとつの「幹細胞説」では、正常な体性幹細胞であったものが、何らかの原因でがん幹細胞に変化したのだとする。このがん幹細胞が分裂するときには、一個のがん幹細胞と一個のがん細胞になる。つまり、がん幹細胞は分裂を繰り返してもその数は増えないが、がん細胞は二個、四個と倍々になっていくので、最終的には少数のがん幹細胞と、おびただしい数の分化の進んだがん細胞で構成されるようになる。

現在は「幹細胞説」の方が多くの支持を集めているように見える。しかし、がん細胞はどのようにしてがん化するのであろうか。そのダイナミックなメカニズムはどのようなものなのか。

これまで40年以上にわたって正解とされてきたのは、「体細胞突然変異説(SMT)」と呼ばれている説明である。一個の細胞の遺伝子が変異を起こし、それが主な原因となって細胞が異常に増殖する。増殖する細胞集団の中で、さらなる変異が蓄積し、多様に変異した遺伝子が混在するようになる。それらが競い合ってますます悪性になり、ついには転移能力を獲得するようになる。つまり、がんは発生から転移にいたるまで、常に遺伝子の変異の問題として語られる。

「体細胞突然変異説(SMT)」はまた、がん遺伝子とがん抑制遺伝子の問題であるとして、アクセル(がん遺伝子)とブレーキ(がん抑制遺伝子)の例に例えられる。(「がん情報サービス」細胞ががん化する仕組み)

第二の理論は「がんの異数性理論」と呼ばれる。細胞分裂の歳に完全な染色体を維持するはずの遺伝子に欠陥が生じ、染色体の数が多すぎたり少なすぎたりして、遺伝子の制御が混乱し、がんが進行するとする。

SMTも「異数性理論」も、最初の異常が体性幹細胞で起きるのか、分化した細胞で起きるのかについて答えを出すことはできない。何か別の治療法を提供するものでもない。

『エピジェネティクス 操られる遺伝子』には、タスマニアデビルという肉食有袋類に発生する特殊な腫瘍、「デビル顔面腫瘍性疾患(DFTD)」が紹介されています。寄生性のがんであり、食物を通じて直接伝染するがんです。

タスマニアデビルのDFTDでは、多くの染色体異常が起きているが、すべての細胞で同じ異常が、しかも長期的に続くのです。これは「異数性理論」のシナリオと矛盾します。一方で、体細胞突然変異説(SMT)によってもこの謎は説明できないのです。

多段階発がん説をはじめとする現状の「細胞のがん化」理論には多くの説明できない謎が存在し、いまだにがん化の原因は明確になっていません。つまり、すべてが「仮説」の段階です。

エピジェネティクスの立場からは、がんは、広範囲に及ぶメチル化の減少を始めとする、システムのエピジェネティックな崩壊によって発生すると説明することができる。

広範囲に及ぶメチル化の減少は、がんに先行する良性腫瘍も含め、がん遺伝子の変異が起きる前によく観察される。メチル化の減少は、異数性理論ががんの原因として重視する「染色体数の異常」を引き起こし、合わせて、がん遺伝子の発現も増加させる。それに続いて、がんに関係する遺伝子に、特徴的な変化が起きる。がん遺伝子は脱メチル化して活性化し、一方、がん抑制遺伝子はメチル化が進んで抑制能力を失うのである。

がんの進行は、しばしば遺伝子の変異と染色体の再配列を伴うが、そのような遺伝子の変化は、エピジェネティクスの観点からは、エピジェネティックな変化がもたらした二次的なものと見なされる。

また、がんの進行にも、エピジェネティックな変化は重要な役割を果たしている。がんはジェネティックに進行すると同時に、エピジェネティックにも進行するのだ。体細胞突然変異説(SMT)がそのモデルとする大腸がんでさえ、それは真実である。

先に述べたように、大腸がんが進行していく各段階においては、遺伝子の新たな変異が起きる。しかし、どの段階でも、何か特定の変異が起きるわけではない。すべて、あるいは大多数のケースに共通して、大腸がんの侵襲性や転移をもたらしたと言える変異は見つかっていないのだ。その一方で、特定の遺伝子の制御異常が侵襲性に関連していることが明らかになった。

エピジェネティック理論の中には、「幹細胞説」を強く後押しするものもあるが、大方は、「脱分化説」に適合する。いずれにせよエピジェネティック理論では、エピジェネティックな制御に変化をきたすものはすべて発がん性物質と見なされる。したがって、発がん性物質のカテゴリーは体細胞突然変異説(SMT)のそれより広くなる。治療の意味も、驚くほど違ってくる。なぜなら、白血病の例が示すように、ジェネティックなプロセスと違って、エピジェネティックなプロセスは逆行させられるからだ。

エピジェネティックにがんに介入する方法は多くあり、現在、その研究が熱心に進められている。エピジェネティックな治療法は、現在広く行われている治療に比べて、微調整がはるかに容易で、正常細胞を損ないにくい。

微小環境と自然寛解

こちらに興味深い動画があります。カリフォルニア大学バークレー校のミナ・ビッセルのトークです。

ミナ・ビッセルのTEDトーク「癌の新しい理解につながる実験」(翻訳付き)

彼女たちのグループは、普通の乳房細胞の基本的性質を模した人工の乳房組織を構築した。そこに悪性の乳がん細胞を導入して経過を観察した。驚いたことに、がん細胞が正常化したのである。完全に分化した普通の組織によってがんが正常化することを明らかにしたこの実験の意義は大きい。

もうひとつの要素として、細胞が浸されているゲル状のマトリックス(基質)の化学組成も重要であった。このマトリックスは、正常細胞であれ、がん細胞であれ、細胞どうしの化学的な相互作用を支えている。彼女をはじめとする「組織由来説」の支持者は、細胞どうしの正常な相互作用が破綻した結果、がんが引き起こされると考える。

「組織由来説」は、第一に非メチル化などのがんの初期に起きるエピジェネティックな変化のメカニズムをうまく説明できる。第二に、がんの進行中に起きるジェネティックな変化とエピジェネティックな変化を理解する枠組みを提供する。また、組織由来説は、がんの成長過程の大部分が、正常な細胞の機能によって支えられていることに注目する。がん細胞と正常細胞の相互作用は、がんの進行に拍車をかけることもあれば、その進行を止めて自然寛解に導くこともある。

がんの自然寛解は、体細胞突然変異説(SMT)では”奇跡”のように見えるが、組織由来説からみれば、がん細胞の正常なふるまいの範囲なのである。この自動修正は、幹細胞でも、完全に分化した細胞でも起きる。

がん細胞の周辺の微小環境に注目する組織由来説では、細胞間の相互作用が破綻すると、それによって細胞の内部環境が変化し、非メチル化などのエピジェネティックな変化が起きてがんが発生すると主張する。発がん物質は細胞の相互作用を破綻させ、その結果がんが引き起こされる。

がんの進行の第一段階はエピジェネティックな変化であり、それは逆行させることもできる。相当進んだがんでも、適切な条件を整えれば、エピジェネティックに逆行させることが可能である。微小環境論では、その適切な条件とは、免疫反応と、周囲の健康な細胞との相互作用であるとする。

がんを取り巻く微小環境に、適切な影響を与え、エピジェネティックに逆転させられるならば、末期のがん患者でさえも希望を持てるようになるでしょう。

がん患者にとって、自然寛解は最後の希望ですが、ごくまれにしか起こりません。しかし、起こらないわけではない。『癌が消えた―驚くべき自己治癒力 (新潮文庫)』には自然寛解の例がたくさん紹介されているのです。これらを現在の新しいエピジェネティクス理論から研究すれば、あるいは何かのヒントが見つかるかもしれません。

ミナ・ビッセルはトークの最後のほうで、下のようなスライドを見せます。

左はNASAがとらえた、浜辺に水量が流れ込む様子、右は珊瑚です。真ん中は入選を取り出してシャーレに広げ、脂肪を取り除いたものです。同じようなパターンを持っています。NASAの写真はあまり適当とは言えない気がします。このブログの「銀河系と治癒系」で取り上げた下の写真を追加したらどのように見えるでしょうか。

これらは「フラクタル図形」です。そしてフラクタルと「複雑系」は密接な関係にあります。ビッセル女史は、こう言いたいのでしょう。

細胞どうしが複雑に関係し合ったがんの微小環境においては、その系は複雑系であるから、遺伝子の変異などのようにたったひとつの要素だけで、がんのすべての動的ふるまいを記述することはできない、と。これらの系の中には、まだ私たちが知ることのできない秘密が多く隠されているはずだと。

形態と機能は切り離すことはできないし、それらは動的に相互作用するのです。

人間もがんも「複雑系」です。

心がガンを治すには

がんを取り巻く微小環境に適切な影響を与え、がんの進行をエピジェネティックに逆転させられるならば、遺伝子の異常がそのままであったとしても、がん細胞を正常化できる。それでは、どのようにすればそれが可能になるのか?

シュレベールは『がんに効く生活』いおいて、「食事・運動・心の力」の3つを挙げている。彼は「心の力」の章で「私がたどりついたその考え方」を次のように書いている。

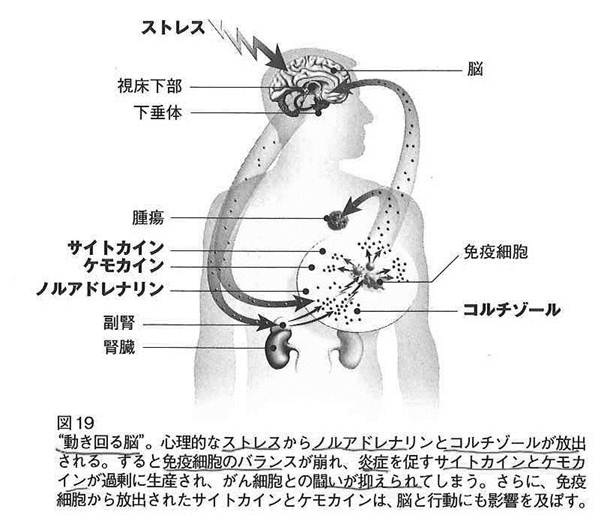

- 心理的ストレスはがんの種子が成長していく土壌に大きな影響をおよぼしている。

- がんと関係のあるストレスとは「ひどい無力感」である。

- こうした状況はがん細胞の成長を促す可能性がある。

- がんの成長を促す炎症性因子はストレスに強く反応する。

- だが、誰でもがんと診断されたら、生き方を変えることはできる。そうすることが回復につながる可能性は高い。

より詳しくは、「不安によって癌の重症度が高まる:スタンフォード大の研究」に書いた。上の図は、ストレスがサイトカイン・ホルモンなどの情報伝達物質を通じて免疫系に影響を与え、がん細胞との闘いを抑制する流れが書かれている。エピジェネティクス理論からはどのような説明ができるのだろうか。

エピジェネティクスの分野において、その研究の端緒を開いたとされる細胞生物学者ブルース・リプトン博士は、2009年に五井平和賞を受賞していて、そのときの記念講演が残されている。受賞記念講演「新しい生物学が明かす『心の力』」ではこのように述べている。

- 環境こそが遺伝子の活動をコントロールする

- ほとんどのがんは、遺伝子が悪かったからではなく、私たちの環境に対する対応ががんになる変異細胞をつくってしまったのが原因

- 「自然回復」と呼ばれる現象についても説明がつきます。死が近いという人が、自分の人生に対する信念を大きく変えた瞬間、遺伝子が突然変化し、奇跡的に回復し、元気になってしまうことがある

- 自分の知覚、つまり信条やものの見方を変えれば、脳から出る化学物質は変わり、自分自身の体も変えていくことができる

この講演内容は、博士の著書『「思考」のすごい力

この講演内容は、博士の著書『「思考」のすごい力』の要約にもなっている。著書では量子物理学と生物学を橋渡しすることで、遺伝子のエピジェネティクスな変異を、量子物理学から説明する。

アインシュタインが E=mC2 で物質とエネルギーは等価であると発見したように、物質はエネルギーの別の存在の仕方である。そこから、遺伝子のエピジェネティックなふるまいも、量子力学的なエネルギー場の影響を受けるはずだと博士は考える。

ただ、リプトン博士は量子物理学のこの原理から、無批判に手当療法・レイキ・気功などの「エネルギー療法」一般、超越瞑想などを全面的に肯定しようとしているが、これはいささか非科学的で先走りすぎだろう。『タオ自然学―現代物理学の先端から「東洋の世紀」がはじまる』のようなニュー・サイエンスの臭いがしなくもない。

ともあれ、博士の考えに同調できない部分もあるが、科学と魂(スピリッツ)をつなごうとする考えには多いに感銘を受けた。著作からいくつかを紹介する。

- 身体の生理的機能は、物質でできた脳によってコントロールされているが、心のエネルギーである思考が、このコントロールの仕方に直接影響を与えるのである。

- 思考というエネルギーは、強めあう干渉、あるいは弱めあう干渉というしくみによって、細胞機能のもととなるタンパク質を活性化したり抑制したりできる。

- 肯定的に考えさえすれば身体の治療ができる、というのは間違いだ。ただ単に肯定的に考えるだけでは十分ではない。心のエネルギーの方向を切り替えて、活力を

生み出す肯定的思考に向かうようにすること、かつ、エネルギーを浪費し消耗を誘うばかりの、常につきまとう否定的な考えを排除することである。 - 肯定的思考の失敗者は、「意識」と「潜在意識」が密接に関係し合っているということ見落としている。

- 潜在意識は意識よりも数百万倍も強力である。

- キャンディス・パートは、「心」はシグナル分子によって身体全体に分配されていることを実証した。

- それだけではなく、心は脳を使って「感情を作る化学物質」を”生成”し、環境シグナルを出発点とする反応系より優先的に情報を伝えることもできることを実証した。つまり、意識を正しく用いれば、病気の身体を健康にすることもできるということである。

がんの治癒を願うのなら、なによりも意識あるいは「心」の有り様に注意を向けることだ。どうすればよりよい意識を持てるのか。一つの答えは、東洋の古代からの賢人の知恵を学ぶこと。具体的にいえば、釈迦の瞑想法、老子の思想、禅やヨガなどの、数千年をかけて証明された方法を取り入れることだ。

このブログにも、一貫してそうした内容を何度も書き綴っている。希望を持つことと執着することを混同しないことだ。我々は「死」を選択することで進化的な優位性を獲得した生物の末裔なのだ。だから「死」は終わりではなく必然なのだ。