今日の一冊(125)『急に具合が悪くなる』

乳がんが肝臓に多発転移して、主治医からは「急に具合が悪くなるかもしれない」と言われている哲学者の宮野真生子さんと、文化人類学者である磯野真帆さんの往復書簡です。

磯野真穂さんがこの本についてのインタビューに答えています。

偶然とリスク

病気になった時のリスクから話が始まります。

ハイデガーは『存在と時間』の中で、「死は確かにやって来る。しかし<今>ではないのだ」と言っていますが、哲学者宮野真生子としても、健康な人よりももっとはっきりと「死は確かにやってくる。しかし<今>ではない」と言い聞かせてきました。しかし、逃げきれないところまできました。「死は来る」のです。さて困ったと言いながら、リスクの話しになります。

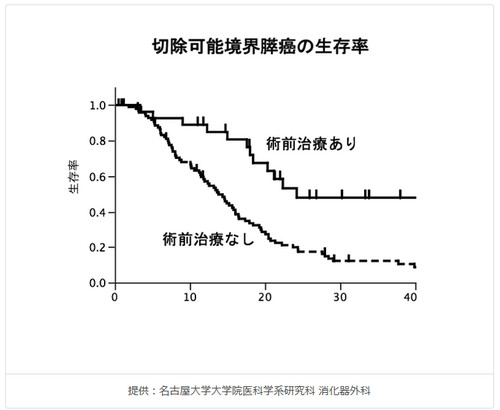

患者は、主治医から、エビデンスという数値のもとに、「この治療法を選択すれば何パーセントの人が、こちらを選択すれば何パーセントが」とか、あるいは、副作用で間質性肺炎になる確率が何パーセントとか、5年生存率は30%だとか、常にリスクという名の数値を示して説明をされます。

リスクと可能性によって、患者の人生はどんどん細分化されていきます。その結果悪い可能性が人生の大半の可能性を占めるように感じ、何も起こらず、あるいは普通に生きていく可能性はとても小さくなるような気がしてしまいます。

さらに厄介なのは、主治医から説明されるとき、こうしたリスクの状態が繋がっていって、最終的には必ず一定の結果にたどり着くことが、医療者には想定されているのです。

医療者としては、科学的に、エビデンスに基づいた説明をしているのでしょうが、患者から見ると、そこには<弱い>運命論を感じてしまうのです。

磯野真穂はこれについて、「私が医療現場をフィールドワークしていて思うのは、現代医療の現場は、確率論を装った<弱い>運命論が多いということです」と述べています。

また「正しい情報に基づく患者さんの意思を尊重した支援」と誰もが言いますが、こういう大合唱に手放しで賛同する気にはなれません、とも述べています。

その理由は、

正しい情報は、ある具体的な文脈に埋め込まれて医療者の口から具体的な言葉で語られます。当然のことながら、その文脈には、医療者が思う未来予想図と、その地図の中での理想的な振る舞い方が埋め込まれているのです。

リスクという数値を付与されたいくつかの選択肢の中から、患者は一つの道しか選べません。つまり待ち受ける未来はこうだから、こちらの道を行くという運命論的な選択しかできないということになります。

そして、この運命論的に見据えられた未来は、患者の意思だけで作られたわけではなく、医療者の意図、さらに言えば、彼らが拠り所にするエビデンスの作成者の意図との融合物なのです。

医療者が「患者の意思を尊重」というとき、その患者の意思の中に、医療者の意思が相当に組み込まれている。「正しい情報」という言葉には、その現実を見えなくさせる力があるのです。

「この患者にはかなりの確率でこうした未来が待っている」ということを確信しながら、医療者は、エビデンスに基づいた確率という数値を付け加えた選択肢をいくつか提示し、常に「かもしれない」という保留をつけた上で、選択肢を提示します。その意味で<弱い>運命論になっているのです。

宮野真生子さんは主治医から緩和ケアを勧められています。

とても優しい主治医は、彼女に緩和病棟の位置付けを改めて説明し、いろいろな病院の候補をあげてくれます。「正しい情報に基づく患者さんの意思を尊重」した支援です。

しかし、こうして知識は積み上がって行きますが、緩和病棟で自分がどういう風に過ごすのかはまったくイメージがつかめません。死へと向かうプロセスで何が起きるのか。どんなふうに悪くなっていくのかが全く思いが描けないのです。

がんの進行に伴う病状の変化は個人個人でさまざまな形をとります。

三人称的な正しい情報で一体何を決めろと言うのでしょう。決めた先にどのような複数の事象が、どれくらいの確率で待っているかが分からないにもかかわらず、それでも決めなければならない。そういう状況にがん患者は追い込まれているのです。

その先に待っているのは、自分の体が消えるという、あまりに大きな未来であり、そのような大きな未来を前に、どんどん積み上がってくる細分化された可能性をめぐる情報。メリットとデメリットの計算。

「あなたが良いと思うように決めてください」とある意味投げ出され、尊重される患者さんの意思。

結局患者は、選ぶのも大変、決めるのは疲れる

という状態になってしまいます。

こういう時に忍び寄ってくるのが、偽装された粗雑な<強い>運命論の誘惑です。

この食事療法をして治った患者がいる。副作用もなくがんが消える・・・などと。

エビデンスに基づく正しい情報には、常に「かもしれない」という保留がついています。しかしこちらの<強い>運命論は、常に患者に優しく断定的です。

正しい情報を与えれば、患者は正しい選択をするはずだ、というのは医療者の勝手な思い込みです。

患者は、医療者から与えられた正しい情報の中に、同じようにリスクという数値を伴った<強い>運命論の情報も組み込んで、選択肢として捉えてしまうのです。

医療人類学のアーサー・クラインマンは、人が病を抱え、それを乗り越えようとするとき、三つのセクターを巡ると述べています。

一つ目は民間セクター。家族や友人・知人といった日常接しているセクターで、ここが治療において一番重要な果たすと述べています。ここにおいて治療の選択がされて、次にどの選択をするかの判断もされるからです。

二つ目は専門職セクター。病院や医療者がここに入ります。

三つ目が民俗セクター。薬草とか骨格の歪みを治すとか、権威はないが独特の理論を持ちながら展開する医療です。多くの代替医療もここに含まれます。

クラインマンは、三つのセクターがどのように関わり合い、どのような役割を果たしているのかを考えないと、患者の行動を理解することは不可能だと言います。

医療者が、正しい情報を与えれば患者は正しい選択をするはずだと考えているときに、見落としているのは確率論です。

こちらの治療法を選択すれば何割の確率でこうなると言われても、患者は判断に迷います。

患者が、確率に基づく判断ができないわけではないのです。

降水確率30%という天気予報を聞いたとき、30%なら折りたたみ傘でいいか、傘を持って行かなくても少々の雨なら濡れて帰ってもいいか、という判断ができます。

そうした判断ができるのは、これまで何度も、降水確率30%の予想の結果を経験しているからです。

ところが、この薬を飲まないと、脳梗塞になる確率が、そうでない人の5倍になると言われてもイメージが沸きません。

こちらの抗がん剤を選べば1000人中10人に重篤な副作用が生じます。こちらの抗がん剤を選べば1000人中50人に重篤な副作用が生じますが、5年生存率は10%高くなります、と言われても、それが良いのか悪いのか、多いのか少ないのか、あまり変わらないのかが分かりません。そのような経験はできないからです。

人類学者のメリー・ダグラスは、「人が確率に基づく判断を手放すときは、経験値に基づく判断が不可能なときである」と結論づけています。

そして判断の基準を、経験値に基づく確率論から、誰を信頼するかに切り替えると、ダグラスは述べています。自分に代わって、その人に決めて欲しいと願うのです。

がんの代替療法もこの観点から考えると、がん患者が代替療法を選ぶとき、それまでの治療の過程で専門職セクターに対する信頼が挫けていたのではないのか。その代わりとなって信頼と希望を与えたのが民俗セクター、つまり俗に言うエビデンスのない代替療法だったのではないのか。

代替療法にもはっきりとした理論があります。それは偽装された粗雑な<強い>運命論ですが、あなたはこういう原因でがんになっているとか、ここをこうやればがんは良くなると、優しい言葉で話してくれます。

正しいと言われる標準治療を、副作用に耐えながら受け続け、それでも状況は改善せず、いくつもの「かもしれない」に取り囲まれ、さらなる一歩を踏み出すことに疲れ果てた人達にとって、この偽装された粗雑な<強い>運命論は救いに見えるのです。「この人たちの方が信頼できる」、そういう思いに至ることが非合理的だとは言えません。

患者が、時間とお金と命を代替療法に注がないためには、決めるのに疲れた患者さんに成り代わり、ある程度の方向性を医師が決めてあげることが必要ではないかと、磯野真穂は述べています。

たとえそれが最善の方向に行かなかったとしても、医師一人が責任を担わなくて済むこと、そんな仕組みが必要ではないのかと。

緩和ケアを勧められている、末期の乳がん患者で哲学者である宮野真生子は、主治医に対して、

今の私にどんな可能性があるんでしょう。先生、何かありませんか?

と粗雑な疑問を投げかけました。

そしたら話はあっさり動き出します。優しい主治医の彼は、自由診療でできそうなこと、そのための医療機関を「大学の人間が言うのはあんまり推奨されてないんだけどね-」と言いながら教えてくれました。

そして紹介してもらった医師と主治医は連絡を取り合いながら、宮野真生子の治療方針を探ってくれます。

一人で正しく選択するのだというプレッシャーをまず解除することで、患者も医療者も楽になるのではないか。

宮野真生子はそのように記しています。

しかし、そうした医師は少ないのだよね。

生と死について

さていよいよ、宮野真生子の症状が、本当に「急に具合が悪くなる」状態に突入します。

そして本の後半は当然ながら生と死についての往復書簡となっていきます。こちらもこの本の重要なテーマなのです。

偶然性を問い続けた哲学者 九鬼周造を20年も研究してきた宮野真生子さんは、乳がんになることも、ならないこともあり得た。「にもかかわらず」乳がんになった「偶然」を考え続けます。

そこで感じられる自分とは、偶然の病がもたらした死の恐怖の淵に立っている存在です。病など罹ることなくありえた「にもかかわらずこのようにある」自分の存在が、痛みと死の恐怖のかなに立ちあがってきます。間違いなく怖いです。「ないこともありえた」などではない。無へと引きずり込まれそうになります。

その恐怖をはらうように、私は考え、言葉にするのです。そうやってなんとか生の側に踏みとどまります。痛みと死において自分を取り返し、その自分に立ち止まるために語りを紡ぎ出す。これを哲学する者の業と言わずして何というのでしょうか。

偶然が必然となり、運命となったとき、人はどのように生きていくのか。モルヒネも効かなくなった状態で、圧倒的な死への恐怖を抱えて、哲学者 宮野真生子は、この偶然をどのように糧として生き抜こうとしたのか。

二人の往復書簡からは、たぐいまれな知性と学びを得ることができるでしょう。