がん患者の食事法:常識を覆す提言の真偽を問う

「がんと診断されたら、玄米菜食で油を控えるべき」。そう信じている方は少なくないかもしれません。しかし、「ロカボ」という言葉の産みの親でもある、マネー現代に掲載された医師・山田悟氏の記事は、この「常識」に真っ向から異を唱え、がん患者にとって「玄米菜食やフルーツはむしろ避けるべき」とまで主張しています。一体、その根拠とは何なのでしょうか?そして、その提言を私たちはどう受け止めるべきなのでしょうか?

記事が提唱する「意外な真実」

記事の核心は、「糖質ががん細胞の主要な栄養源である」という点にあります。山田氏は、糖尿病患者ががん発症リスクが20%以上高まるというデータを示し、その理由として以下の3点を挙げます。

- 血糖変動による酸化ストレス: 遺伝子を傷つけ、発がんにつながる可能性。

- 高血糖そのもの: がん細胞がブドウ糖を餌とするため。

- 高インスリン血症: インスリンが細胞増殖因子としてがん細胞の増殖を促す可能性。

これらのメカニズムを予防するためには、糖質を控え、脂質を積極的に摂取する「脂質起動」が有効であると説きます。

「健康的な食事」ががんを活性化?

記事は、がん患者に推奨されがちな以下の食事法に警鐘を鳴らしています。

- 玄米菜食・マクロビオティック:

- 糖質過多になりやすく、血糖値を上げてがん細胞を活性化しかねない。

- 肉、卵、乳製品を避けることで、脂質やタンパク質、カロリーが不足し、体力や回復力が得られにくくなる。

- タンパク質不足は免疫力低下につながる。

- フルーツ・野菜ジュース療法(ゲルソン療法など):

- 果物に含まれる「果糖」ががん細胞を活性化する懸念がある。

- 全粒穀物や果物で糖質が多くなり、脂質、タンパク質、カロリーがトリプルで不足する可能性。

山田氏は、これらの食事法が100年近い歴史を持つにもかかわらず、「有効性を証明できるエビデンスがない」と厳しく指摘しています。

批判的視点:エビデンスと個別性の重要性

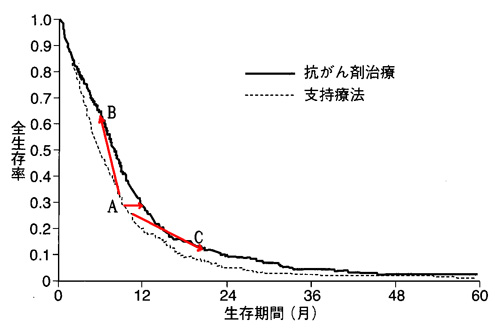

記事が提示する「糖質制限食あるいは超脂質食」は、理論的には有効性が期待でき、現在科学的な検証が行われている段階であると述べられています。この点こそ、私たちが最も注意を払うべき部分です。

- 「理論的有効性」と「確立されたエビデンス」の間のギャップ: 記事は、玄米菜食やゲルソン療法にはエビデンスがないと批判する一方で、自身が提唱する「脂質起動」については「理論的に有効性が期待でき、まさにいま、科学的な検証が行われている」と述べています。これは、現時点ではまだ標準的な治療法として確立されていないことを意味します。がん治療において、エビデンスに基づかない民間療法に頼ることの危険性を指摘するならば、提唱する新しい食事法もまた、十分な科学的検証と確立されたエビデンスが求められるはずです。

- がん代謝の複雑性: 確かにがん細胞はブドウ糖を効率的に利用する傾向がありますが、がんの代謝は非常に複雑であり、全てのがんがブドウ糖のみを唯一のエネルギー源としているわけではありません。がんの種類や個々の患者の体質によって、代謝経路や栄養の利用方法は多様です。糖質を極端に制限する食事法が、すべてのがん患者に一律に有効であるとは限りません。

- 栄養バランスの重要性: 記事はマクロビオティックのカロリー・タンパク質不足を指摘していますが、極端な糖質制限食もまた、バランスを欠けば特定の栄養素が不足するリスクを伴います。特にがん治療中は、体力維持や免疫力向上のために十分なカロリーと多様な栄養素の摂取が不可欠です。

- 医師の専門性と情報の偏り: 記事の著者は糖尿病専門医であり、新著「脂質起動」の抜粋・再構成であると明記されています。この背景は、情報が特定の視点や理論に偏る可能性を示唆しています。読者は、情報の出所や著者の専門性を理解した上で、多角的な情報を参照する姿勢が求められます。

結論:専門家との対話が不可欠

山田氏の提言は、従来の「健康的な食事」のイメージを覆すものであり、一考に値する視点を提供しています。しかし、がんの治療と食事は非常にデリケートな問題であり、個々の患者の状態やがんの種類、治療段階によって最適なアプローチは異なります。

「常識」を疑うことは重要ですが、それ以上に重要なのは、確立されたエビデンスに基づいた医療と、主治医や管理栄養士といった専門家との密な連携です。安易に特定の食事法に飛びつくのではなく、自身の病状と照らし合わせ、専門家と十分に話し合った上で、最適な食事計画を立てることが、がんとの闘いにおいて最も賢明な道と言えるでしょう。