膵臓がんー手術ができるのに迷っている

先の旧『すい臓がんカフェ』(現在は『膵臓がん患者と家族の集い』)でのことです。

「手術ができると言われたけど、迷っている」との質問を受けました。

膵臓がんで手術ができるのならするべきか

先日の記事では、QALYを考えて、患者が納得しているのなら手術をしないという選択もありでしょう、と書きました。

ですが、この方の場合は違っていました。

患者は若いお母さんで、幼い子どもがいます。昨年6月に膵臓がんが見つかり、手術はできると言われたそうです。

ところが、8ヶ月経つのにまだ手術をすべきかどうか迷っていると言います。

手術を迷っている理由は、膵臓がんの手術は大変な手術だから、手術死があるのではないか。それが怖いとのことでした。8ヶ月も放置しているのには驚きました。

確かに膵臓がんの手術による死亡は数パーセントはあるでしょうね。

「抗がん剤は増がん剤である」と主張する立場からは、

- 手術ミスがつきまとう。手術中の術死なども少なからず有る

- 手術そのものが成功しても、後遺症が残るケースが非常に多い

- 切り取った臓器はなくなり、臓器不全を伴う

- 手術を受ける精神的なストレスから、免疫力が低下する

- 切り取ったところに大量の活性酸素が発生し、全身の組織を攻撃する(酸化ストレス)

- 見えないがんが残存し、かえってがんが暴れだすことが多い

- メスを入れることでがん組織を破壊し、手術によってがんが転移する可能性も高い

というような主張もありますから、それに影響されているのかもしれません。確かに上の考えは、それぞれに一理はあります。

リスクのない治療法は存在しない

しかし、要はリスクの考え方です。リスクのない治療は存在しません。どちらのリスクが大きいかという「リスク評価」の問題です。

乳がんでは手術のリスクを考えて、乳房温存術を選択するのが普通になりました。それは臨床試験の結果、拡大手術をしても生存率に差はないことが証明されたからです。

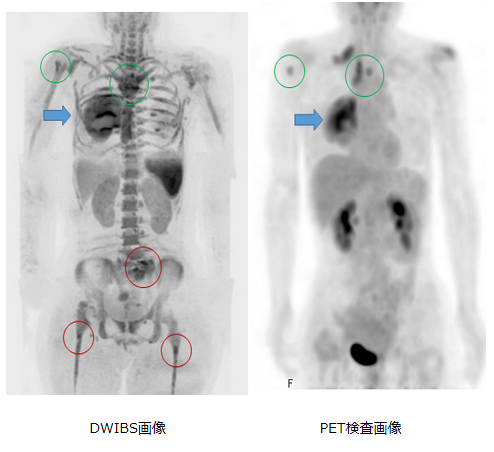

膵臓がんの場合はどうでしょうか。乳がんのような臨床試験は存在しませんが、手術ができるステージ3までと、ステージ4では、明らかに生存期間・5年生存率に差があります。

私はこのように言いました。「手術をしなければ、お子さんの入学式まで生きていることは難しいですよ」

告知されてから8ヶ月も経っているのですが、膵臓がんは1週間単位で大きくなります。細胞診をやるために手術を1ヶ月先にして、いざ手術をしようとしたらできなかったという例もたくさんあります。したがってがん研有明では細胞診はしないで手術に臨み、もしも良性であったら「ごめんね」という考えです。

逡巡していることは、手術をしない選択と同じですよ。

手術死のリスクは数パーセント、手術をしなければ、5年後の生存率はほぼゼロ・パーセントです。

あるいは、抗がん剤でがんが治るという考えをお持ちなのかもしれません。

「がん診療レジデントマニュアル」という研修医向けの本には、抗がん剤の使用目的は「がんの存在による自覚症状の緩和、生活の質(QOL)の改善が大きな目的となる」と書かれています。

白血病などの血液の癌、固形がんに対する術前・術後の補助化学療法として使われる以外は、抗がん剤の目的は、症状の緩和と延命効果です。がんが消えることはありません。消えたように見えてもいずれまた大きくなってきます。がん患者の7割は、抗がん剤でがんが治ると考えているという調査もあります。

何回か前の旧『すい臓がんカフェ』(現在は『膵臓がん患者と家族の集い』)でも、同じ質問を受けました。

情報の不足・偏りが、リスク評価の偏りを招いているのですね。

手術をしないなんて「勿体ない」ですよ。ステージ4の患者は、手術ができるようになることに希望を抱いているのですから。

偏った不十分な知識だけでは、治療法の判断にも影響し、命にも関わります。そのためにも、旧『すい臓がんカフェ』(現在は『膵臓がん患者と家族の集い』)のような患者の集まりが存在する意義があるのでしょう。

しかし、決めるのは御本人です。後悔のないような選択をしてください。

【追記】

後日、「迷っている場合じゃないよ、と背中を押されたから、手術をすることにしました」と連絡がありました。

よかった\(^o^)/