今日の一冊(135)『少量抗がん剤治療』

少量抗がん剤治療は、がん休眠療法あるいは低用量抗がん剤治療などと、さまざまな呼び方があります。米国ではメトロノミック療法といういい方もされています。

これは、抗がん剤の量を規定量の1/5から1/20に減量して使う方法です。がん治療のガイドラインでは、概ね60%までは減量してもよろしいとされています。

60%以下にすると効果がないとのエビデンスが乳がんや卵巣がんなどから出ているようです。

したがって、現状では少量抗がん剤治療が有効だという科学的な根拠はありません。

しかし、三好医師は、抗がん剤の臨床試験の結果を引用して、こういう風に語っています。

よく使われているパクリタキセルの最大耐用量を250mg/㎡と結論づけた、1987年に発表された第Ⅰ相試験の論文の中に、1/5の容量である50mg/㎡で7ヶ月の疾患制御が得られた症例があったことが記載されています。

最大耐用量よりも少ないと容量でがんの制御が得られることは、作り話でも珍しい話でもなく、昔からの臨床試験の中で当たり前のように観察されていた臨床的な事実ですよ。

こういう風に言ってるんですね。

現状ではエビデンスのない治療法ですが、標準治療では効果がなく、緩和治療を勧められている多くの患者が、この治療法に希望を託していることも確かです。

どのような理論で少量抗がん剤治療をやっているのか、知っておくことも無駄ではないでしょう。

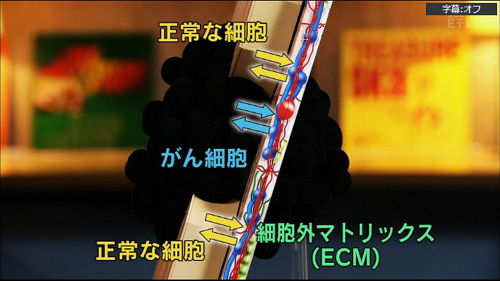

この三好医師の新刊は、がんの微小環境に注目して、その仮定のもとに、自らの治療法を体系だてているのが特徴です。

三好先生はその謎を解く鍵はがん細胞の周りの微小環境(循環)であるという仮説を立てています。

がんと微小環境(循環)の関係については、 私もこのブログで何度か取り上げています。微小環境(循環)理論によれば、がんはただ単に大きくなっていく一方だという理論(多段階発がん説)に対して、がんが縮小することもあるんだというそういう仮説です。多段階発がん説も仮設一つに過ぎません。

三好先生の微小循環理論の大筋をかいつまんで挙げるとすれば、

- がん細胞の特徴は多様性である

- 多様ながん細胞は、周囲の微小環境の多様性を反映している

一つの腫瘍の中にある癌細胞といえどもそれぞれが個性があり、遺伝子変異も違う存在です。そしてその異なる細胞ごとにその周囲の微小環境も違っているはずです。なぜならばがん細胞が大きくなってくるということはそれを支える微小環境があるからです。

言ってみればがん細胞の種類と同じほど微小環境も種類があるということです。

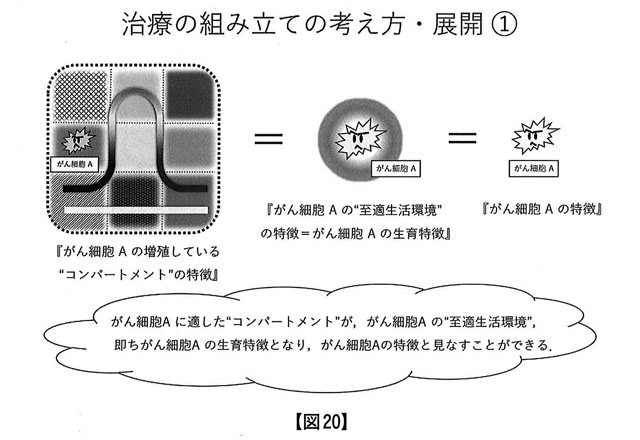

そしてここが大事なことところですが、抗がん剤もある細胞には効果があっても他の細胞には効果がない。それは微小環境が違うからだと考えることができます。

- 大きくなったがん(臨床がん)は、ゆりかご時代の微小環境を自ら作り出す

- それに対して生体防御システムが起動しているはずである

- 生体防御システムの特徴は、血液像に現れている

との過程を経て、個人の患者に合う抗がん剤、治療法を決定しているといいます。

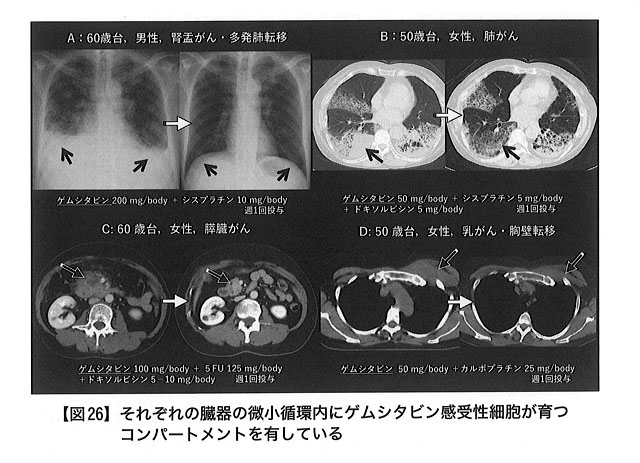

遺伝子検査ゲノム解析によって抗がん剤が効く効かないを判断する時代になってきていますけれども、微小循環理論から言えば、もともと細胞の微小環境によって育ったがん細胞が違うのですから、ゲムシタビンが効く微小環境コンパートメントに育ったがん細胞はゲムシタビンで効果を示すという風に、微小環境が違うから抗がん剤の効果が違うんだという風に考えるのです。

興味深い仮説です。

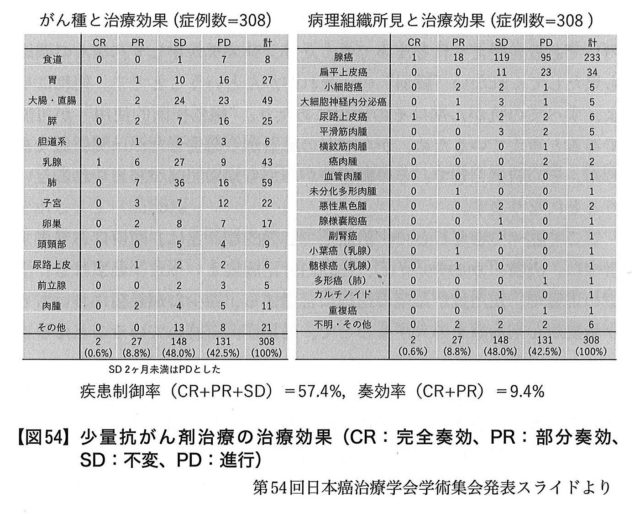

膵臓がんについては、下の図で見ることができますが、部分奏功(PR)と不変(SD)が36%となっています。

最後に、「少量抗がん剤治療とヘルシンキ宣言」には三好医師の覚悟が読み取れます。

また、少量抗がん剤治療のような一般的でない医療行為を「人体実験」だと思われる方がおられるかもしれません。しかしながら、「もう治療法がない」、「あとは緩和です」と言われ、このまま死を待つだけの他に選択肢がない患者さんの治療にチャレンジすることは人体実験とは違います。良いも悪いもありません。ただ、そういった困っている患者さんの立場を理解し、そして、がんを生きる”患者さんの権利”をささえるために、患者さんとともに同じ方向を見つめ、知恵を絞り、リスクを覚悟しながらチャレンジする行為も、昔から医療と読んでいるのです。

エビデンスのない治療法には、様々な意見がありますが、一読しておきたい本です。